Pressemitteilung

Erste direkte Aufnahme eines Exoplaneten-Spektrums

13. Januar 2010

Bei Beobachtungen an einem Dreifach-Planetensystem, das einer vergrößerten Version unseres eigenen Sonnensystems ähnelt, haben Astronomen erstmals direkt ein Spektrum – einen “chemischen Fingerabdruck [1]” – eines Planeten aufgenommen, der einen fremden Stern umkreist [2]. Das Ergebnis liefert neue Informationen über die Zusammensetzung und Entstehung des Planeten, und stellt einen Meilenstein der Suche nach Leben auf anderen Planeten dar.

”Das Spektrum eines Planeten ist wie ein Fingerabdruck: Es liefert wichtige Informationen über die chemischen Elemente in der Planetenatmosphäre” erzählt Markus Janson, Erstautor des Fachartikels, in dem die neuen Ergebnisse vorgestellt werden. “Solche Informationen erlauben Rückschlüsse darauf, wie sich der Planet gebildet hat. In Zukunft könnte sich so auch Spuren von Leben auf fremden Planeten finden lassen.”

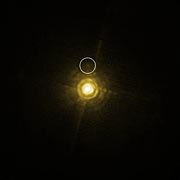

Die Forscher nahmen das Spektrum eines riesigen Exoplaneten auf, der den hellen, sehr jungen Stern HR 8799 umkreist. HR 8799 steht am Nachthimmel im Sternbild Pegasus, und ist rund 130 Lichtjahre von uns entfernt. Der Stern besitzt anderthalb Mal soviel Masse wie unsere Sonne, und ist Zentralstern eines Planetensystems, das einer vergrößerten Version unseres eigenen Sonnensystems ähnelt: Im Jahre 2008 wurden dort drei Riesenplaneten nachgewiesen, mit Massen zwischen dem sieben- und dem zehnfachen der Jupitermasse. Die Planeten sind 20 bis 30 Mal soweit von ihrem Zentralstern entfernt wie die Erde von der Sonne; außerdem weist das System zwei Gürtel kleinerer Objekte auf, ähnlich dem Asteroiden- und dem Kuipergürtel unseres Sonnensystems.

“Unser Beobachtungsziel war der mittlere der drei Planeten, der rund zehn Mal soviel Masse besitzt wie Jupiter besitzt und eine Oberflächentemperatur von rund 800 Grad Celsius aufweist”, so Carolina Bergfors, die an den Beobachtungen beteiligt war. “Nach mehr als fünf Stunden Belichtungszeit ist es uns gelungen, das Planetenspektrum aus dem viel helleren Licht des Zentralsterns herauszulösen.”

Damit ist es zum ersten Mal gelungen, das Spektrum eines Exoplaneten, der einen normalen, fast sonnenähnlichen Stern umkreist, direkt aufzunehmen. Bis dahin war die Bestimmung von Spektren nur indirekt möglich gewesen: Bei Beobachtungen von “exoplanetaren Eklipsen”, also Situationen, in denen ein Exoplanet von der Erde aus gesehen hinter seinen Heimatstern tritt, liessen sich Spektren indirekt durch Vergleich des aufgefangenen Lichts vor und nach Verschwinden des Planeten erschließen. Solche indirekten Bestimmungen sind nur mit Weltraumteleskopen möglich, und können nur dann gelingen, wenn die Umlaufbahn des Planeten relativ zur Blickrichtung der irdischen Beobachter exakt richtig ausgerichtet ist – und das ist nur für sehr wenige Exoplanetensysteme der Fall. In diesem Fall dagegen wurde vom Erdboden aus mit Hilfe des Very Large Telescope (VLT) der ESO beobachtet, und das Spektrum wurde direkt bestimmt und ist damit von der Orientierung der Umlaufbahn des Planeten unabhängig.

Da der Zentralstern einige tausend Mal heller ist als der Planet, stellt diese direkte Bestimmung eine beachtliche Leistung dar. “Es ist, als wolle man aus zwei Kilometern Entfernung eine Kerze beobachten, die direkt neben einer hellen 300-Watt-Lampe steht” erklärt Janson.

Die Entdeckung wurde durch das Infrarotinstrument NACO möglich, das am VLT angebracht ist. Insbesondere nutzten die Forscher die Komponente CONICA, eine Kombination aus Kamera und Spektroskop, die vom Max-Planck-Institut für Astronomie (Heidelberg) und dem Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik (Garching) entwickelt wurde. Eine entscheidende Rolle spielte dabei die hocheffektive adaptive Optik von NACO [3]. Noch detailreichere Bilder und Spektren von Exoplaneten erwarten die Forscher von SPHERE, einem Instrument der nächsten Generation, das 2011 am VLT installiert werden soll, und vom European Extremely Large Telescope (E-ELT), einem in Entwicklung befindlichen Riesenteleskop der Extraklasse.

Die neuen Ergebnisse geben Anlass, die derzeitigen Modelle der Atmosphäre des Exoplaneten zu überdenken. Wolfgang Brandner, Koautor des Fachartikels, erklärt: “Die Eigenschaften des Spektrums sind nicht mit den heutigen theoretischen Modellen vereinbar. Offenbar müssen wir die Eigenschaften der Staubwolken in der Planetenatmosphäre noch genauer modellieren – oder die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre ist ganz anders, als bislang angenommen.”

Die Astronomen hoffen, schon bald die chemischen Fingerabdrücke der beiden anderen Riesenplaneten zu bestimmen, und dann zum ersten Mal Zugang zu den Spektren dreier Exoplaneten aus ein und demselben Planetensystem zu haben. “Das wird mit Sicherheit neues Licht darauf werfen, wie Planetensysteme entstehen”, schließt Janson.

Endnoten

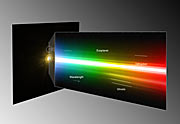

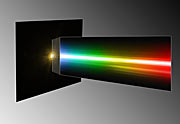

[1] Ein Regenbogen führt uns vor Augen, dass sich weißes Licht in verschiedene Grundfarben zerlegen lässt. Astronomen führen diese Zerlegung des Lichts in verschiedene Farben (oder “Wellenlängenanteile”) mit ihren Instrumenten künstlich herbei – allerdings unterscheiden sie dort, wo wir lediglich fünf oder sechs Regenbogenfarben wahrnehmen, hunderter feiner Farbnuancen, die zusammen das Spektrum eines Objekts bilden: eine Übersicht, welche Mengen an Licht der Himmelskörper in jedem der enggefassten Farbbereiche abstrahlt. Die Eigenschaften der Spektren – besonders viel Licht in einigen, besonders wenig in anderen Farbbereichen – geben Aufschluss über die chemische Zusammensetzung der beobachteten Materie. Das macht die Spektroskopie, das Aufzeichnen von Spektren, zu einem Schlüsselwerkzeug der Astronomie.

[2] Im Jahre 2004 wurde mit Hilfe von NACO am VLT das Spektrum eines Objekts mit 5 Jupitermassen aufgenommen, das einen Braunen Zwerg umkreist (ein Brauner Zwerg ist ein Himmelskörper, der nicht genügend Masse besitzt, um ein Stern zu werden, aber zuviel Masse, um als Planet zu zählen). Allerdings gehen die Forscher davon aus, dass dieses Objektpaar, ähnlich wie ein Doppelstern, zusammen entstanden ist, dass sich der Begleiter also nicht wie ein Planet aus einer das Zentralobjekt umgebenden Materiescheibe gebildet hat (sie die englischsprachigen Pressemitteilungen ESO 28/04, ESO 15/05 und ESO 19/06).

[3] Beobachtungen, die mit bodengebundenen Teleskopen vorgenommen werden, werden durch turbulente Luftströmungen in der Atmosphäre empfindlich gestört. Diese Turbulenzen sind für das romantische Funkeln der Sterne verantwortlich – den Astronomen verderben sie in ganz unromantischer Weise die Arbeit, denn sie verwischen die feinen Details astronomischer Abbildungen. Mit Hilfe der Adaptiven Optik (AO) lassen sich diese Störungen weitgehend ausgleichen, so dass auch erdgebundene Teleskope so detailscharfe Bilder produzieren können wie sonst nur Weltraumteleskope, also Teleskope, die sich außerhalb der Erdatmosphäre befinden. Kernstück eines AO-Systems ist ein verformbarer Spiegel, mit dessen Hilfe die durch die atmosphärischen Turbulenzen verursachten Bildverzerrungen ausgeglichen werden. Gesteuert werden die Verformungen des Spiegels durch ein Computersystem, das laufend Daten eines so genannten Wellenfrontsensors auswertet. Dieser Sensor überwacht das Bild eines Referenzsterns: er misst, wie die atmosphärischen Störungen das Bild des Referenzsterns verzerren, und einige hundert Male pro Sekunde wird aus diesen Messdaten berechnet, wie der Spiegel verformt werden muss, um die beobachteten Verzerrungen auszugleichen.

Weitere Informationen

Der zugehörige Fachartikel M. Janson et al., “Spatially resolved spectroscopy of the exoplanet HR 8799 c”, erscheint diese Woche im Astrophysical Journal.

Das Forscherteam besteht aus M. Janson (Universität Toronto, Kanada), C. Bergfors, M. Goto, W. Brandner (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg) und D. Lafrenière (Universität Montreal, Kanada). Vorbereitende Messungen wurden mit dem IRCS-Instrument am Subaru-Teleskop vorgenommen.

Die Europäische Südsternwarte ESO (European Southern Observatory) ist die führende europäische Organisation für astronomische Forschung und das wissenschaftlich produktivste Observatorium der Welt. Getragen wird die Organisation durch ihre 14 Mitgliedsländer: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Österreich, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich. Die ESO ermöglicht astronomische Spitzenforschung, indem sie leistungsfähige bodengebundene Teleskope entwirft, konstruiert und betreibt. Auch bei der Förderung internationaler Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Astronomie spielt die Organisation eine maßgebliche Rolle. Die ESO betreibt drei weltweit einzigartige Beobachtungsstandorte in Nordchile: La Silla, Paranal und Chajnantor. Auf Paranal betreibt die ESO mit dem Very Large Telescope (VLT) das weltweit leistungsfähigste Observatorium für Beobachtungen im Bereich des sichtbaren Lichts, und VISTA, das größte Durchmusterungsteleskop der Welt. Die ESO ist der europäische Partner für den Aufbau des Antennenfelds ALMA, das größte astronomische Projekt überhaupt. Derzeit entwickelt die ESO das European Extremely Large Telescope (E-ELT) für Beobachtungen im Bereich des sichtbaren und Infrarotlichts, mit 42 Metern Spiegeldurchmesser ein Großteleskop der Extraklasse.

Die Übersetzungen von englischsprachigen ESO-Pressemitteilungen sind ein Service des ESO Science Outreach Network (ESON), eines internationalen Netzwerks für astronomische Öffentlichkeitsarbeit, in dem Wissenschaftler und Wissenschaftskommunikatoren aus allen ESO-Mitgliedsstaaten (und einigen weiteren Ländern) vertreten sind. Deutscher Knoten des Netzwerks ist das Haus der Astronomie am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg.

Links

- Fachartikel (auf Englisch)

- Weitere Informationen (auf Englisch): Exoplanet media kit

Kontaktinformationen

Markus Janson

University of Toronto

Toronto, Canada

Tel: +1 416 946 5465 and +49 6221 528 493

E-Mail: janson@astro.utoronto.ca

Wolfgang Brandner

Max-Planck-Institute for Astronomy

Heidelberg, Germany

Tel: +49 6221 528 289

E-Mail: brandner@mpia.de

Henri Boffin

La Silla/Paranal/E-ELT PiO

ESO ePOD, Garching, Germany

Tel: +49 89 3200 6222

E-Mail: hboffin@eso.org

Joerg Gasser (Pressekontakt Schweiz)

ESO Science Outreach Network

E-Mail: eson-switzerland@eso.org

Über die Pressemitteilung

| Pressemitteilung Nr.: | eso1002de-ch |

| Name: | HR 8799 |

| Typ: | Milky Way : Star : Evolutionary Stage : Young Stellar Object |

| Facility: | Very Large Telescope |

| Instruments: | NACO |

| Science data: | 2010ApJ...710L..35J |

Our use of Cookies

We use cookies that are essential for accessing our websites and using our services. We also use cookies to analyse, measure and improve our websites’ performance, to enable content sharing via social media and to display media content hosted on third-party platforms.

ESO Cookies Policy

The European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (ESO) is the pre-eminent intergovernmental science and technology organisation in astronomy. It carries out an ambitious programme focused on the design, construction and operation of powerful ground-based observing facilities for astronomy.

This Cookies Policy is intended to provide clarity by outlining the cookies used on the ESO public websites, their functions, the options you have for controlling them, and the ways you can contact us for additional details.

What are cookies?

Cookies are small pieces of data stored on your device by websites you visit. They serve various purposes, such as remembering login credentials and preferences and enhance your browsing experience.

Categories of cookies we use

Essential cookies (always active): These cookies are strictly necessary for the proper functioning of our website. Without these cookies, the website cannot operate correctly, and certain services, such as logging in or accessing secure areas, may not be available; because they are essential for the website’s operation, they cannot be disabled.

Functional Cookies: These cookies enhance your browsing experience by enabling additional features and personalization, such as remembering your preferences and settings. While not strictly necessary for the website to function, they improve usability and convenience; these cookies are only placed if you provide your consent.

Analytics cookies: These cookies collect information about how visitors interact with our website, such as which pages are visited most often and how users navigate the site. This data helps us improve website performance, optimize content, and enhance the user experience; these cookies are only placed if you provide your consent. We use the following analytics cookies.

Matomo Cookies:

This website uses Matomo (formerly Piwik), an open source software which enables the statistical analysis of website visits. Matomo uses cookies (text files) which are saved on your computer and which allow us to analyze how you use our website. The website user information generated by the cookies will only be saved on the servers of our IT Department. We use this information to analyze www.eso.org visits and to prepare reports on website activities. These data will not be disclosed to third parties.

On behalf of ESO, Matomo will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage.

Matomo cookies settings:

Additional Third-party cookies on ESO websites: some of our pages display content from external providers, e.g. YouTube.

Such third-party services are outside of ESO control and may, at any time, change their terms of service, use of cookies, etc.

YouTube: Some videos on the ESO website are embedded from ESO’s official YouTube channel. We have enabled YouTube’s privacy-enhanced mode, meaning that no cookies are set unless the user actively clicks on the video to play it. Additionally, in this mode, YouTube does not store any personally identifiable cookie data for embedded video playbacks. For more details, please refer to YouTube’s embedding videos information page.

Cookies can also be classified based on the following elements.

Regarding the domain, there are:

- First-party cookies, set by the website you are currently visiting. They are stored by the same domain that you are browsing and are used to enhance your experience on that site;

- Third-party cookies, set by a domain other than the one you are currently visiting.

As for their duration, cookies can be:

- Browser-session cookies, which are deleted when the user closes the browser;

- Stored cookies, which stay on the user's device for a predetermined period of time.

How to manage cookies

Cookie settings: You can modify your cookie choices for the ESO webpages at any time by clicking on the link Cookie settings at the bottom of any page.

In your browser: If you wish to delete cookies or instruct your browser to delete or block cookies by default, please visit the help pages of your browser:

Please be aware that if you delete or decline cookies, certain functionalities of our website may be not be available and your browsing experience may be affected.

You can set most browsers to prevent any cookies being placed on your device, but you may then have to manually adjust some preferences every time you visit a site/page. And some services and functionalities may not work properly at all (e.g. profile logging-in, shop check out).

Updates to the ESO Cookies Policy

The ESO Cookies Policy may be subject to future updates, which will be made available on this page.

Additional information

For any queries related to cookies, please contact: pdprATesoDOTorg.

As ESO public webpages are managed by our Department of Communication, your questions will be dealt with the support of the said Department.