Pressemitteilung

Die genaueste Vermessung des Universums aller Zeiten

Neue Messungen legen die Entfernung der nächsten Nachbargalaxie fest

6. März 2013

Nach fast einem Jahrzehnt sorgfältiger Beobachtungen konnte ein internationales Astronomenteam unter Beteiligung von Jesper Storm vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam die Entfernung der Großen Magellanschen Wolke, der nächsten Nachbargalaxie unserer Milchstraße, so präzise wie nie zuvor bestimmen. Diese neue Messung verbessert auch unser Wissen über die derzeitige Expansionsrate des Universums - die sogenannte Hubble-Konstante – und ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum Verständnis der Natur der mysteriösen Dunklen Energie, die die Ausdehnung noch weiter beschleunigt. Die Wissenschaftler nutzten neben weiteren Teleskopen überall auf der Welt auch die am La-Silla-Observatorium der ESO in Chile. Die Ergebnisse ihrer Studie erscheinen in der Ausgabe vom 7. März in der Fachzeitschrift Nature.

Astronomen bestimmen die Größenskalen des Universums indem sie zunächst die Entfernungen zu nahegelegenen Objekten vermessen und sie im Anschluss als Standardkerzen [1] verwenden, um die Abstände zu noch weiter entfernten Objekten im Kosmos zu ermitteln. Die gesamte Kette der kosmischen Entfernungsleiter ist allerdings nur so präzise wie ihr schwächstes Glied. Bis vor kurzem ist es nicht gelungen, die Entfernung der Großen Magellanschen Wolke (engl. Large Magellanic Cloud, abgekürzt LMC), eine der nächsten Nachbargalaxien unserer Milchstraße, exakt zu bestimmen. Da die Sterne in dieser Galaxie verwendet werden, um die Entfernungsskala zu den weiter entfernten Galaxien festzulegen, ist ihre eigene Entfernung von sehr großer Bedeutung.

Sorgfältige Analysen der Beobachtungen einer seltenen Klasse von Doppelsternen haben einem Astronomenteam nun erlaubt, einen präzisen Wert für die Entfernung der Großen Magellanschen Wolke zu ermitteln: 163.000 Lichtjahre.

„Ich freue mich sehr, dass uns das gelungen ist“, sagt Wolfgang Gieren von der Universidad de Concepción in Chile, einer der Leiter des Teams. „Einhundert Jahre lang haben Astronomen versucht, die Entfernung zur Großen Magellanschen Wolke so genau wie möglich zu messen. Es hat sich als unglaublich schwer herausgestellt. Jetzt haben wir dieses Problem endlich lösen können, und das mit einem Ergebnis, das auf 2% genau ist.”

Die Verbesserung der Messgenauigkeit für die Entfernung der Großen Magellanschen Wolke führt auch zu genaueren Entfernungswerten für viele Cepheidensterne [2]. Diese hellen, pulsierenden Sterne werden als Standardkerzen verwendet, um die Entfernungen weiter entfernter Galaxien zu bestimmen und die derzeitige Expansionrate des Universums zu ermitteln, die auch als Hubble- Konstante bezeichnet wird. Die Hubble-Konstante wiederum ist die Grundlage der Durchmusterung des Universums bis hin zu den fernsten Galaxien, die man mit den heutigen Teleskopen beobachten kann. Die präzisere Entfernung der Großen Magellanschen Wolke reduziert damit auch die Ungenauigkeit derzeitiger Messungen kosmologischer Entfernungen.

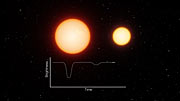

Um die Entfernung der Großen Magellanschen Wolke zu bestimmen, beobachteten die Astronomen seltene, eng beieinander stehende Sternpaare, sogenannte Bedeckungssveränderliche [3]. Während ihres gegenseitigen Umlaufs sieht man die Sterne jeweils vor ihrem Partner vorbeiziehen. Von der Erde aus gesehen sinkt dabei die Gesamthelligkeit des Systems ab, und zwar sowohl während der erste Stern vor dem zweiten vorbeizieht als auch andersherum, wenn auch um einen anderen Anteil [4].

Über sorgfältige Messungen dieser Helligkeitsänderungen bei gleichzeitiger Bestimmung ihrer Umlaufgeschwindigkeit kann man die Größe der Sterne, ihre Masse und weitere Informationen über ihre Umlaufbahnen ermitteln. Kombiniert man dies mit der Gesamthelligkeit und den Farben der Sterne [5], lässt sich ihre Entfernung sehr genau berechnen.

Diese Methode hat man zwar zuvor bereits verwendet, allerdings nur mit heißen Sternen. In diesem Fall müssen dann bestimmte Annahmen gemacht werden, so dass die ermittelten Entfernungen nicht so präzise sind wie gewünscht. Jetzt hat man erstmals acht extrem seltene Bedeckungsveränderliche identifizieren können, bei denen beide Sterne kühle Rote Riesen sind [6]. Diese Sterne wurden daraufhin besonders sorgfältig untersucht. Sie liefern besonders genaue Entfernungswerte mit einer Unsicherheit von nur noch 2%.

„Die ESO hat genau die Teleskope und Instrumente, die man für dieses Projekt benötigt: den HARPS-Spektrografen für hochpräzise Radialgeschwindigkeitsmesungen auch schwacher Sterne und SOFI für Helligkeitsmessungen im Infraroten”, erläutert Grzegorz Pietrzyński von der Universidad de Concepción in Chile und dem polnischen Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego, der Erstautor der Studie, die nun in der Fachzeitschrift Nature erscheint.

„Wir arbeiten daran, die Methode weiter zu verbessern und hoffen so innerhalb weniger Jahre auf eine Unsicherheit von nur noch 1% für die Entfernung der Großen Magellanschen Wolke zu kommen. Das hätte nicht nur weitreichende Auswirkungen für die Kosmologie, sondern für viele Bereiche der Astronomie”, schließt Dariusz Graczyk, der Zweitautor des Nature-Artikels.

Endnoten

[1] Mit dem Begriff Standardkerzen bezeichnet man Objekte bekannter Leuchtkraft. Da weiter entfernte Objekte lichtschwächer erscheinen, können Astronomen durch die Messung der beobachteten Helligkeit ihre Entfernung bestimmen. Beispiele für solche Standardkerzen sind Veränderliche vom Typ der Cepheiden [2] und Supernovae vom Typ Ia. Die Schwierigkeit bei dieser Methode liegt in der Kalibration der Entfernungsskala. Dazu werden üblicherweise besonders nahegelegene Exemplare mit anderen Methoden vermessen.

[2] Cepheiden sind helle, instabile Sterne, die pulsieren und daher periodisch ihre Helligkeit ändern. Zwischen der Pulsationdauer und ihrer Leuchtkraft existiert ein eindeutiger Zusammenhang: Cepheiden mit kurzer Pulsationsdauer sind weniger leuchtkräftig als solche mit langer Pulsationsdauer. Diese sogenannte Perioden-Leuchtkraft-Beziehung ermöglicht ihre Verwendung als Standardkerzen um die Entfernung zu nahegelegenen Galaxien zu bestimmen.

[3] Diese Studie ist Teil des langfristig angelegten Araucaria-Projekts, im Rahmen dessen die Entfernungsmessungen nahegelegener Galaxien verbessert werden.

[4] Der exakte Verlauf der Helligkeitsänderungen hängt von der relativen Größe der Sterne, ihrer Temperaturen und Farben und der Form der Umlaufbahn ab.

[5] Die Farben der Sterne werden über den Vergleich ihrer Helligkeiten in verschiedenen nahinfraroten Wellenlängenbereichen bestimmt.

[6] Diese Sterne wurden bei der Durchmusterung der 35 Millionen Sterne der Großen Magellanschen Wolke entdeckt, die im Rahmen des OGLE-Projekts untersucht wurden.

Weitere Informationen

Die hier vorgestellten Ergebnisse von G. Pietrzyński et al. erscheinen am 7. März 2013 unter dem Titel „An eclipsing binary distance to the Large Magellanic Cloud accurate to 2 per cent” in der Fachzeitschrift Nature.

Die beteiligten Wissenschaftler sind G. Pietrzyński (Universidad de Concepción, Chile und Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego, Polen), D. Graczyk (Universidad de Concepción), W. Gieren (Universidad de Concepción), I. B. Thompson (Carnegie Observatories, Pasadena, USA), B., Pilecki (Universidad de Concepción; Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego), A. Udalski (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego), I. Soszyński (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego), S. Kozłowski (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego), P. Konorski (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego), K. Suchomska (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego), G. Bono (Università di Roma Tor Vergata, Itaien und INAF-Osservatorio Astronomico di Roma, Italien), P. G. Prada Moroni (Università di Pisa, Italien; INFN, Pisa, Italien), S. Villanova (Universidad de Concepción ), N. Nardetto (Laboratoire Fizeau, UNS/OCA/CNRS, Nizza, Frankreich), F. Bresolin (Institute for Astronomy, Hawaii, USA), R. P. Kudritzki (Institute for Astronomy, Hawaii), J. Storm (Leibniz-Institut für Astrophysik, Potsdam), A. Gallenne (Universidad de Concepción), R. Smolec (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, Warschau, Polen), D. Minniti (Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile; Vatican Observatory, Italien), M. Kubiak (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego), M. Szymański (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego), R. Poleski (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego), Ł. Wyrzykowski (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego), K. Ulaczyk (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego), P. Pietrukowicz (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego), M. Górski (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego), P. Karczmarek (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego).

Das Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) beschäftigt sich vorrangig mit kosmischen Magnetfeldern und extragalaktischer Astrophysik. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Entwicklung von Forschungstechnologien in den Bereichen Spektroskopie, robotische Teleskope und E-Science. Seinen Forschungsauftrag führt das AIP dabei im Rahmen zahlreicher nationaler, europäischer und internationaler Kooperationen aus. Das Institut ist Nachfolger der 1700 gegründeten Berliner Sternwarte und des 1874 gegründeten Astrophysikalischen Observatoriums Potsdam, das sich als erstes Institut weltweit ausdrücklich der Astrophysik widmete. Seit 1992 ist das AIP Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft.

Die Europäische Südsternwarte ESO (European Southern Observatory) ist die führende europäische Organisation für astronomische Forschung und das wissenschaftlich produktivste Observatorium der Welt. Getragen wird die Organisation durch ihre 15 Mitgliedsländer: Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Österreich, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich. Die ESO ermöglicht astronomische Spitzenforschung, indem sie leistungsfähige bodengebundene Teleskope entwirft, konstruiert und betreibt. Auch bei der Förderung internationaler Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Astronomie spielt die Organisation eine maßgebliche Rolle. Die ESO betreibt drei weltweit einzigartige Beobachtungsstandorte in Nordchile: La Silla, Paranal und Chajnantor. Auf dem Paranal betreibt die ESO mit dem Very Large Telescope (VLT) das weltweit leistungsfähigste Observatorium für Beobachtungen im Bereich des sichtbaren Lichts und zwei Teleskope für Himmelsdurchmusterungen: VISTA, das größte Durchmusterungsteleskop der Welt, arbeitet im Infraroten, während das VLT Survey Telescope (VST) für Himmelsdurchmusterungen ausschließlich im sichtbaren Licht konzipiert ist. Die ESO ist der europäische Partner für den Aufbau des Antennenfelds ALMA, das größte astronomische Projekt überhaupt. Derzeit entwickelt die ESO ein Großteleskop mit 39 Metern Durchmesser für Beobachtungen im Bereich des sichtbaren und Infrarotlichts, das einmal das größte optische Teleskop der Welt werden wird: das European Extremely Large Telescope (E-ELT).

Die Übersetzungen von englischsprachigen ESO-Pressemitteilungen sind ein Service des ESO Science Outreach Network (ESON), eines internationalen Netzwerks für astronomische Öffentlichkeitsarbeit, in dem Wissenschaftler und Wissenschaftskommunikatoren aus allen ESO-Mitgliedsstaaten (und einigen weiteren Ländern) vertreten sind. Deutscher Knoten des Netzwerks ist das Haus der Astronomie in Heidelberg.

Links

- Fachartikel in Nature

- Fotos von HARPS am 3,6-Meter-Teleskop

- Fotos vom NTT

- Aufnahmen, die mit SOFI entstanden sind

Kontaktinformationen

Grzegorz Pietrzyński

Universidad de Concepción

Chile

Tel: +56 41 220 7268

Mobil: +56 9 6245 4545

E-Mail: pietrzyn@astrouw.edu.pl

Wolfgang Gieren

Universidad de Concepción

Chile

Tel: +56 41 220 3103

Mobil: +56 9 8242 8925

E-Mail: wgieren@astro-udec.cl

Richard Hook

ESO, Public Information Officer

Garching bei München, Germany

Tel: +49 89 3200 6655

Mobil: +49 151 1537 3591

E-Mail: rhook@eso.org

Markus Nielbock (Pressekontakt Deutschland)

ESO Science Outreach Network

und Haus der Astronomie

Heidelberg, Deutschland

Tel: +49 6221 528-134

E-Mail: eson-germany@eso.org

Über die Pressemitteilung

| Pressemitteilung Nr.: | eso1311de |

| Name: | Large Magellanic Cloud |

| Typ: | Local Universe : Star : Type : Variable : Eclipsing Local Universe : Galaxy : Type : Irregular |

| Facility: | ESO 3.6-metre telescope, New Technology Telescope |

| Instruments: | HARPS, SOFI |

| Science data: | 2013Natur.495...76P |

Our use of Cookies

We use cookies that are essential for accessing our websites and using our services. We also use cookies to analyse, measure and improve our websites’ performance, to enable content sharing via social media and to display media content hosted on third-party platforms.

ESO Cookies Policy

The European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (ESO) is the pre-eminent intergovernmental science and technology organisation in astronomy. It carries out an ambitious programme focused on the design, construction and operation of powerful ground-based observing facilities for astronomy.

This Cookies Policy is intended to provide clarity by outlining the cookies used on the ESO public websites, their functions, the options you have for controlling them, and the ways you can contact us for additional details.

What are cookies?

Cookies are small pieces of data stored on your device by websites you visit. They serve various purposes, such as remembering login credentials and preferences and enhance your browsing experience.

Categories of cookies we use

Essential cookies (always active): These cookies are strictly necessary for the proper functioning of our website. Without these cookies, the website cannot operate correctly, and certain services, such as logging in or accessing secure areas, may not be available; because they are essential for the website’s operation, they cannot be disabled.

Functional Cookies: These cookies enhance your browsing experience by enabling additional features and personalization, such as remembering your preferences and settings. While not strictly necessary for the website to function, they improve usability and convenience; these cookies are only placed if you provide your consent.

Analytics cookies: These cookies collect information about how visitors interact with our website, such as which pages are visited most often and how users navigate the site. This data helps us improve website performance, optimize content, and enhance the user experience; these cookies are only placed if you provide your consent. We use the following analytics cookies.

Matomo Cookies:

This website uses Matomo (formerly Piwik), an open source software which enables the statistical analysis of website visits. Matomo uses cookies (text files) which are saved on your computer and which allow us to analyze how you use our website. The website user information generated by the cookies will only be saved on the servers of our IT Department. We use this information to analyze www.eso.org visits and to prepare reports on website activities. These data will not be disclosed to third parties.

On behalf of ESO, Matomo will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage.

Matomo cookies settings:

Additional Third-party cookies on ESO websites: some of our pages display content from external providers, e.g. YouTube.

Such third-party services are outside of ESO control and may, at any time, change their terms of service, use of cookies, etc.

YouTube: Some videos on the ESO website are embedded from ESO’s official YouTube channel. We have enabled YouTube’s privacy-enhanced mode, meaning that no cookies are set unless the user actively clicks on the video to play it. Additionally, in this mode, YouTube does not store any personally identifiable cookie data for embedded video playbacks. For more details, please refer to YouTube’s embedding videos information page.

Cookies can also be classified based on the following elements.

Regarding the domain, there are:

- First-party cookies, set by the website you are currently visiting. They are stored by the same domain that you are browsing and are used to enhance your experience on that site;

- Third-party cookies, set by a domain other than the one you are currently visiting.

As for their duration, cookies can be:

- Browser-session cookies, which are deleted when the user closes the browser;

- Stored cookies, which stay on the user's device for a predetermined period of time.

How to manage cookies

Cookie settings: You can modify your cookie choices for the ESO webpages at any time by clicking on the link Cookie settings at the bottom of any page.

In your browser: If you wish to delete cookies or instruct your browser to delete or block cookies by default, please visit the help pages of your browser:

Please be aware that if you delete or decline cookies, certain functionalities of our website may be not be available and your browsing experience may be affected.

You can set most browsers to prevent any cookies being placed on your device, but you may then have to manually adjust some preferences every time you visit a site/page. And some services and functionalities may not work properly at all (e.g. profile logging-in, shop check out).

Updates to the ESO Cookies Policy

The ESO Cookies Policy may be subject to future updates, which will be made available on this page.

Additional information

For any queries related to cookies, please contact: pdprATesoDOTorg.

As ESO public webpages are managed by our Department of Communication, your questions will be dealt with the support of the said Department.