Pressemitteilung

Wegweisende Studie lüftet Geheimnisse der Planetenentstehung um Dutzende von Sternen

5. März 2024

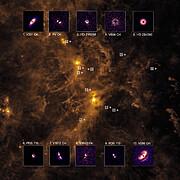

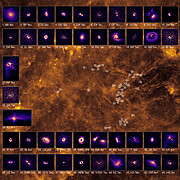

Durch eine Reihe von Studien hat ein Team von Astronominnen und Astronomen neue Einblicke in den faszinierenden und komplexen Prozess der Planetenbildung gewonnen. Die beeindruckenden Bilder, die mit dem Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Chile aufgenommen wurden, stellen eine der größten jemals durchgeführten Durchmusterungen von planetenbildenden Scheiben dar. Die Untersuchung vereint Beobachtungen von mehr als 80 jungen Sternen, um die sich möglicherweise Planeten gebildet haben, und liefert der astronomischen Fachwelt eine Fülle von Daten und einzigartige Einblicke in die Entstehung von Planeten in verschiedenen Regionen unserer Galaxie.

„Wir erleben hier wirklich einen Wandel in unserem Forschungsgebiet“, sagt Christian Ginski, Dozent an der Universität Galway, Irland, und Hauptautor einer der drei neuen Arbeiten, die heute in Astronomy & Astrophysics veröffentlicht wurden. „Von der detaillierten Untersuchung einzelner Sternsysteme sind wir zu diesem riesigen Überblick über ganze Sternentstehungsgebiete übergegangen.“

Bislang wurden mehr als 5000 Planeten entdeckt, die andere Sterne als die Sonne umkreisen, oft in Systemen, die sich deutlich von unserem eigenen Sonnensystem unterscheiden. Um zu verstehen, wo und wie diese Vielfalt entsteht, müssen die Astronominnen und Astronomen die staub- und gasreichen Scheiben beobachten, die junge Sterne umhüllen – die eigentlichen Wiegen der Planetenbildung. Diese sind am besten in riesigen Gaswolken zu finden, in denen die Sterne selbst gerade entstehen.

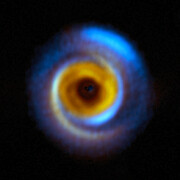

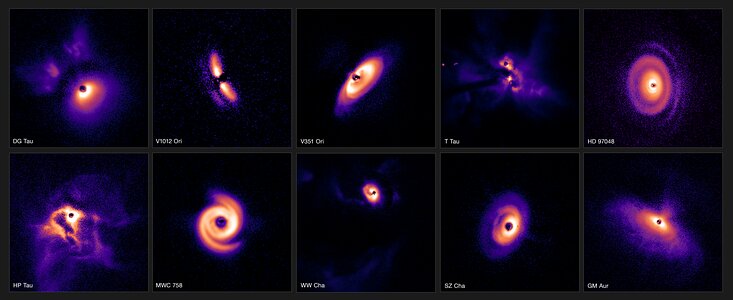

Ähnlich wie bei entwickelten Planetensystemen zeigen die neuen Bilder die außergewöhnliche Vielfalt der planetenbildenden Scheiben. „Einige dieser Scheiben zeigen riesige Spiralarme, die vermutlich durch das komplizierte Ballett der sie umkreisenden Planeten angetrieben werden“, sagt Ginski. „Andere zeigen Ringe und große Hohlräume, die von den sich bildenden Planeten geschaffen wurden, während wieder andere inmitten all dieser Betriebsamkeit unscheinbar und fast schlafend erscheinen“, fügt Antonio Garufi hinzu. Er ist Astronom am Astrophysikalischen Observatorium Arcetri des Italienischen Nationalen Instituts für Astrophysik (INAF) und Hauptautor einer der Arbeiten.

Das Team untersuchte insgesamt 86 Sterne in drei verschiedenen Sternentstehungsgebieten unserer Galaxie: Taurus und Chamäleon I, beide etwa 600 Lichtjahre von der Erde entfernt, und Orion, eine gasreiche Wolke etwa 1600 Lichtjahre von uns entfernt. Es ist bekannt, dass dort mehrere Sterne entstehen, die massereicher als die Sonne sind. Die Beobachtungen wurden von einem großen internationalen Team, bestehend aus Wissenschaftlern aus mehr als zehn Ländern, durchgeführt.

Das Team konnte mehrere wichtige Erkenntnisse aus dem Datensatz gewinnen. So wurde beispielsweise im Orion festgestellt, dass Sterne in Gruppen von zwei oder mehr Sternen mit geringerer Wahrscheinlichkeit große planetenbildende Scheiben haben. Ein wichtiges Ergebnis, wenn man bedenkt, dass die meisten Sterne in unserer Galaxie, anders als unsere Sonne, Begleiter haben. Weiterhin deutet das ungleichmäßige Aussehen der Scheiben in dieser Region auf eingebettete, massereiche Planeten hin, die zu einer Verformung und Schieflage der Scheiben führen können.

Obwohl sich die planetenbildenden Scheiben über Entfernungen erstrecken können, die Hunderte Male größer sind als die Entfernung zwischen der Erde und der Sonne, erscheinen sie aufgrund ihrer Lage mehrere Hundert Lichtjahre von uns entfernt wie winzige Nadelstiche am Nachthimmel. Zur Beobachtung der Scheiben setzte das Team das hochmoderne Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch Instrument (SPHERE) ein, das am VLT der ESO montiert ist. Das innovative extreme Adaptive-Optik-System von SPHERE korrigiert die turbulenten Effekte der Erdatmosphäre und liefert so scharfe Bilder der Scheiben. Dadurch konnte das Team Scheiben um Sterne mit Massen von nur der Hälfte der Sonnenmasse abbilden, die für die meisten anderen heute verfügbaren Instrumente zu lichtschwach sind. Zusätzliche Daten für die Durchmusterung wurden mit dem X-Shooter-Instrument des VLT gewonnen, mit dem die Forschenden feststellen konnten, wie jung und massereich die Sterne sind. Das Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), an dem die ESO als Partner beteiligt ist, half dem Team hingegen, mehr über die Staubmenge zu erfahren, die einige der Sterne umgibt.

Im Zuge des technologischen Fortschritts hofft das Team, noch tiefer in die Herzen der planetenbildenden Systeme eindringen zu können. Der große 39-Meter-Spiegel des künftigen Extremely Large Telescope (ELT) der ESO wird es dem Team beispielsweise ermöglichen, die innersten Regionen um junge Sterne zu untersuchen, in denen sich möglicherweise Gesteinsplaneten wie unser eigener bilden.

Bis dahin bieten diese spektakulären Bilder den Forschern eine Fundgrube an Daten, die helfen, die Geheimnisse der Planetenentstehung zu entschlüsseln. „Es ist fast schon poetisch, dass die Prozesse, die den Beginn der Reise zur Ausbildung von Planeten und schließlich von Leben in unserem eigenen Sonnensystem markieren, so schön sein sollen“, folgert Per-Gunnar Valegård. Er ist Doktorand an der Universität Amsterdam, Niederlande und leitete die Orion-Studie. Valegård, der auch Teilzeitlehrer an der Internationalen Schule Hilversum in den Niederlanden ist, hofft, dass die Bilder seine Schülerinnen und Schüler dazu inspirieren werden, in Zukunft den Beruf des Wissenschaftlers zu ergreifen.

Weitere Informationen

Diese Forschungsarbeit wurde in drei Artikeln vorgestellt, die in der Zeitschrift Astronomy & Astrophysics erscheinen. Die vorgestellten Daten wurden im Rahmen des SPHERE-Konsortiums und des ESO-Großprogramms DESTINYS (Disk Evolution Study Through Imaging of Nearby Young Stars) gesammelt.

„The SPHERE view of the Chamaeleon I star-forming region: The full census of planet-forming disks with GTO and DESTINYS programs“ (https://www.aanda.org/10.1051/0004-6361/202244005)

Das Team besteht aus C. Ginski ( Universität Galway, Irland; Sternwarte Leiden, Universität Leiden, Niederlande [Leiden]; Anton Pannekoek Institute for Astronomy, Universität Amsterdam, Niederlande [API]), R. Tazaki (API), M. Benisty (Univ. Grenoble Alpes, CNRS, IPAG, Frankreich [Grenoble]), A. Garufi (INAF, Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Italien), C. Dominik (API), Á. Ribas (Europäische Südsternwarte, Chile [ESO Chile]), N. Engler (ETH Zürich, Institut für Teilchenphysik und Astrophysik, Schweiz), J. Hagelberg (Observatorium Genf, Universität Genf, Schweiz), R. G. van Holstein (ESO Chile), T. Muto (Division of Liberal Arts, Kogakuin University, Japan), P. Pinilla (Max-Planck-Institut für Astronomie, Deutschland [MPIA]; Mullard Space Science Laboratory, University College London, UK), K. Kanagawa (Department of Earth and Planetary Sciences, Tokyo Institute of Technology, Japan), S. Kim (Department of Astronomy, Tsinghua University, China), N. Kurtovic (MPIA), M. Langlois (Centre de Recherche Astrophysique de Lyon, CNRS, UCBL, Frankreich), J. Milli (Grenoble), M. Momose (College of Science, Ibaraki University, Japan [Ibaraki]), R. Orihara (Ibaraki), N. Pawellek (Institut für Astrophysik, Universität Wien, Österreich), T. O. B. Schmidt (Hamburger Sternwarte, Deutschland), F. Snik (Leiden), und Z. Wahhaj (ESO Chile).

„The SPHERE view of the Taurus star-forming region: The full census of planet-forming disks with GTO and DESTINYS programs“ (https://www.aanda.org/10.1051/0004-6361/202347586)

Das Team besteht aus A. Garufi (INAF, Astrophysikalisches Observatorium von Arcetri, Italien [INAF Arcetri]), C. Ginski (Universität Galway, Irland), R. G. van Holstein (Europäische Südsternwarte, Chile [ESO Chile]), M. Benisty (Laboratoire Lagrange, Université Côte d'Azur, Observatoire de la Côte d'Azur, CNRS, Frankreich; Univ. Grenoble Alpes, CNRS, IPAG, Frankreich [Grenoble]), C. F. Manara (Europäische Südsternwarte, Deutschland), S. Pérez (Millennium Nucleus on Young Exoplanets and their Moons [YEMS]; Departamento de Física, Universidad de Santiago de Chile, Chile [Santiago]), P. Pinilla (Mullard Space Science Laboratory, University College London, UK), A. Ribas (Astronomisches Institut, Universität Cambridge, UK), P. Weber (YEMS, Santiago), J. Williams (Astronomisches Institut, Universität Hawai'i, USA), L. Cieza (Instituto de Estudios Astrofísicos, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Diego Portales, Chile [Diego Portales]; YEMS), C. Dominik (Anton Pannekoek Institute for Astronomy, Universität Amsterdam, Niederlande [API]), S. Facchini (Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Milano, Italien), J. Huang (Department of Astronomy, Columbia University, USA), A. Zurlo (Diego Portales; YEMS), J. Bae (Department of Astronomy, University of Florida, USA), J. Hagelberg (Observatorium Genf, Universität Genf, Schweiz), Th. Henning (Max-Planck-Institut für Astronomie, Deutschland [MPIA]), M. R. Hogerheijde (Sternwarte Leiden, Universität Leiden, Niederlande; API), M. Janson (Abteilung für Astronomie, Universität Stockholm, Schweden), F. Ménard (Grenoble), S. Messina (INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania, Italien), M. R. Meyer (Abteilung für Astronomie, Universität Michigan, USA), C. Pinte (School of Physics and Astronomy, Monash University, Australien; Grenoble), S. Quanz (ETH Zürich, Department of Physics, Schweiz [Zürich]), E. Rigliaco (Osservatorio Astronomico di Padova, Italien [Padova]), V. Roccatagliata (INAF Arcetri), H. M. Schmid (Zürich), J. Szulágyi (Zürich), R. van Boekel (MPIA), Z. Wahhaj (ESO Chile), J. Antichi (INAF Arcetri), A. Baruffolo (Padova), und T. Moulin (Grenoble).

"Disk Evolution Study Through Imaging of Nearby Young Stars (DESTINYS): The SPHERE view of the Orion star-forming region" (https://www.aanda.org/10.1051/0004-6361/202347452)

Das Team besteht aus P.-G. Valegård (Anton Pannekoek Institute for Astronomy, Universität Amsterdam, Niederlande [API]), C. Ginski ( Universität Galway, Irland), A. Derkink (API), A. Garufi (INAF, Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Italien), C. Dominik (API), Á. Ribas (Institute of Astronomy, University of Cambridge, UK), J. P. Williams (Institute for Astronomy, University of Hawai'i, USA), M. Benisty (University of Grenoble Alps, CNRS, IPAG, Frankreich), T. Birnstiel (Universitätssternwarte, Fakultät für Physik, Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland [LMU]; Exzellenzcluster ORIGINS, Deutschland), S. Facchini (Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Milano, Italien), G. Columba (Fachbereich Physik und Astronomie "Galileo Galilei" - Universität Padua, Italien; INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien), M. Hogerheijde (API; Observatorium Leiden, Universität Leiden, Niederlande [Leiden]), R. G. van Holstein (European Southern Observatory, Chile), J. Huang (Department of Astronomy, Columbia University, USA), M. Kenworthy (Leiden), C. F. Manara (European Southern Observatory, Deutschland), P. Pinilla (Mullard Space Science Laboratory, University College London, UK), Ch. Rab (LMU; Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Deutschland), R. Sulaiman (Department of Physics, American University of Beirut, Libanon), A. Zurlo (Instituto de Estudios Astrofísicos, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Diego Portales, Chile; Escuela de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Diego Portales, Chile; Millennium Nucleus on Young Exoplanets and their Moons).

Die Europäische Südsternwarte (ESO) befähigt Wissenschaftler*innen weltweit, die Geheimnisse des Universums zum Nutzen aller zu entdecken. Wir entwerfen, bauen und betreiben Observatorien von Weltrang, die Astronominnen und Astronomen nutzen, um spannende Fragen zu beantworten und die Faszination der Astronomie zu wecken, und wir fördern die internationale Zusammenarbeit in der Astronomie. Die ESO wurde 1962 als zwischenstaatliche Organisation gegründet und wird heute von 16 Mitgliedstaaten (Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Finnland, Irland, Italien, den Niederlanden, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Königreich) sowie dem Gastland Chile und Australien als strategischem Partner unterstützt. Der Hauptsitz der ESO und ihr Besucherzentrum und Planetarium, die ESO Supernova, befinden sich in der Nähe von München in Deutschland, während die chilenische Atacama-Wüste, ein wunderbarer Ort mit einzigartigen Bedingungen für die Himmelsbeobachtung, unsere Teleskope beherbergt. Die ESO betreibt drei Beobachtungsstandorte: La Silla, Paranal und Chajnantor. Am Standort Paranal betreibt die ESO das Very Large Telescope und das dazugehörige Very Large Telescope Interferometer sowie Durchmusterungsteleskope wie z. B. VISTA. Ebenfalls am Paranal wird die ESO das Cherenkov Telescope Array South betreiben, das größte und empfindlichste Gammastrahlen-Observatorium der Welt. Zusammen mit internationalen Partnern betreibt die ESO auf Chajnantor APEX und ALMA, zwei Einrichtungen zur Beobachtung des Himmels im Millimeter- und Submillimeterbereich. Auf dem Cerro Armazones in der Nähe von Paranal bauen wir „das größte Auge der Welt am Himmel“ – das Extremely Large Telescope der ESO. Von unseren Büros in Santiago, Chile, aus unterstützen wir unsere Aktivitäten im Land und arbeiten mit chilenischen Partnern und der Gesellschaft zusammen.

Das Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) ist eine internationale astronomische Einrichtung, die gemeinsam von der ESO, der US-amerikanischen National Science Foundation (NSF) der USA und den japanischen National Institutes of Natural Sciences (NINS) in Kooperation mit der Republik Chile betrieben wird. Getragen wird ALMA von der ESO im Namen ihrer Mitgliedsländer, von der NSF in Zusammenarbeit mit dem kanadischen National Research Council (NRC), dem National Science and Technology Council (NSTC) und NINS in Kooperation mit der Academia Sinica (AS) in Taiwan sowie dem Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI). Bei Entwicklung, Aufbau und Betrieb ist die ESO federführend für den europäischen Beitrag, das National Radio Astronomy Observatory (NRAO), das seinerseits von Associated Universities, Inc. (AUI) betrieben wird, für den nordamerikanischen Beitrag und das National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) für den ostasiatischen Beitrag. Dem Joint ALMA Observatory (JAO) obliegt die übergreifende Projektleitung für den Aufbau, die Inbetriebnahme und den Beobachtungsbetrieb von ALMA.

Die Übersetzungen von englischsprachigen ESO-Pressemitteilungen sind ein Service des ESO Science Outreach Network (ESON), eines internationalen Netzwerks für astronomische Öffentlichkeitsarbeit, in dem Wissenschaftler und Wissenschaftskommunikatoren aus allen ESO-Mitgliedsländern (und einigen weiteren Staaten) vertreten sind. Deutscher Knoten des Netzwerks ist das Haus der Astronomie in Heidelberg.

Links

- Forschungsartikel

- Fotos vom VLT

- Weitere Informationen über das Extremely Large Telescope der ESO finden Sie auf unserer gesonderten Webseiten und in der Pressemappe

- Für die Medien: Abonnieren Sie unseren Newsletter, um Pressemitteilungen vor Ablauf der Sperrfrist in Ihrer Sprache zu erhalten.

- Für Wissenschaftler*innen: Erzählen Sie uns Ihre Geschichte zu Ihren Forschungsergebnissen!

Kontaktinformationen

Christian Ginski

University of Galway

Galway, Ireland

E-Mail: christian.ginski@universityofgalway.ie

Antonio Garufi

INAF’s Arcetri Astrophysical Observatory

Florence, Italy

E-Mail: antonio.garufi@inaf.it

Per-Gunnar Valegård

University of Amsterdam

E-Mail: p.g.valegard@uva.nl

Bárbara Ferreira

ESO Media Manager

Garching bei München, Germany

Tel: +49 89 3200 6670

Mobil: +49 151 241 664 00

E-Mail: press@eso.org

Rodrigo Alvarez (Pressekontakt Belgien)

ESO Science Outreach Network

und Planetarium, Royal Observatory of Belgium

Tel: +32-2-474 70 50

E-Mail: eson-belgium@eso.org

Über die Pressemitteilung

| Pressemitteilung Nr.: | eso2405de-be |

| Typ: | Milky Way : Star : Circumstellar Material : Disk : Protoplanetary |

| Facility: | Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, Very Large Telescope |

| Instruments: | SPHERE, X-shooter |

| Science data: | 2024A&A...685A..54V 2024A&A...685A..53G 2024A&A...685A..52G |

Our use of Cookies

We use cookies that are essential for accessing our websites and using our services. We also use cookies to analyse, measure and improve our websites’ performance, to enable content sharing via social media and to display media content hosted on third-party platforms.

ESO Cookies Policy

The European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (ESO) is the pre-eminent intergovernmental science and technology organisation in astronomy. It carries out an ambitious programme focused on the design, construction and operation of powerful ground-based observing facilities for astronomy.

This Cookies Policy is intended to provide clarity by outlining the cookies used on the ESO public websites, their functions, the options you have for controlling them, and the ways you can contact us for additional details.

What are cookies?

Cookies are small pieces of data stored on your device by websites you visit. They serve various purposes, such as remembering login credentials and preferences and enhance your browsing experience.

Categories of cookies we use

Essential cookies (always active): These cookies are strictly necessary for the proper functioning of our website. Without these cookies, the website cannot operate correctly, and certain services, such as logging in or accessing secure areas, may not be available; because they are essential for the website’s operation, they cannot be disabled.

Functional Cookies: These cookies enhance your browsing experience by enabling additional features and personalization, such as remembering your preferences and settings. While not strictly necessary for the website to function, they improve usability and convenience; these cookies are only placed if you provide your consent.

Analytics cookies: These cookies collect information about how visitors interact with our website, such as which pages are visited most often and how users navigate the site. This data helps us improve website performance, optimize content, and enhance the user experience; these cookies are only placed if you provide your consent. We use the following analytics cookies.

Matomo Cookies:

This website uses Matomo (formerly Piwik), an open source software which enables the statistical analysis of website visits. Matomo uses cookies (text files) which are saved on your computer and which allow us to analyze how you use our website. The website user information generated by the cookies will only be saved on the servers of our IT Department. We use this information to analyze www.eso.org visits and to prepare reports on website activities. These data will not be disclosed to third parties.

On behalf of ESO, Matomo will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage.

Matomo cookies settings:

Additional Third-party cookies on ESO websites: some of our pages display content from external providers, e.g. YouTube.

Such third-party services are outside of ESO control and may, at any time, change their terms of service, use of cookies, etc.

YouTube: Some videos on the ESO website are embedded from ESO’s official YouTube channel. We have enabled YouTube’s privacy-enhanced mode, meaning that no cookies are set unless the user actively clicks on the video to play it. Additionally, in this mode, YouTube does not store any personally identifiable cookie data for embedded video playbacks. For more details, please refer to YouTube’s embedding videos information page.

Cookies can also be classified based on the following elements.

Regarding the domain, there are:

- First-party cookies, set by the website you are currently visiting. They are stored by the same domain that you are browsing and are used to enhance your experience on that site;

- Third-party cookies, set by a domain other than the one you are currently visiting.

As for their duration, cookies can be:

- Browser-session cookies, which are deleted when the user closes the browser;

- Stored cookies, which stay on the user's device for a predetermined period of time.

How to manage cookies

Cookie settings: You can modify your cookie choices for the ESO webpages at any time by clicking on the link Cookie settings at the bottom of any page.

In your browser: If you wish to delete cookies or instruct your browser to delete or block cookies by default, please visit the help pages of your browser:

Please be aware that if you delete or decline cookies, certain functionalities of our website may be not be available and your browsing experience may be affected.

You can set most browsers to prevent any cookies being placed on your device, but you may then have to manually adjust some preferences every time you visit a site/page. And some services and functionalities may not work properly at all (e.g. profile logging-in, shop check out).

Updates to the ESO Cookies Policy

The ESO Cookies Policy may be subject to future updates, which will be made available on this page.

Additional information

For any queries related to cookies, please contact: pdprATesoDOTorg.

As ESO public webpages are managed by our Department of Communication, your questions will be dealt with the support of the said Department.