Pressemitteilung

Bislang bester Blick auf Staubwolke, die am Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße vorbeizog

Beobachtungen mit dem VLT bestätigen, dass G2 die Annäherung überstanden hat und ein kompaktes Objekt ist

26. März 2015

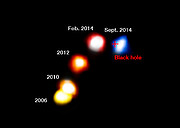

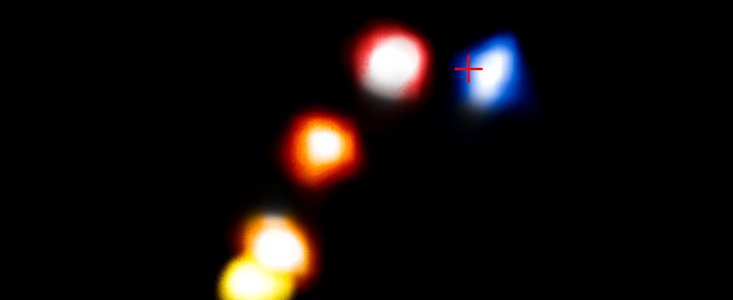

Im Mai 2014 kam sich die staubhaltige Gaswolke G2 dem supermassereichen Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße so nah wie nie zuvor – und überstand dies offenbar unbeschadet. Die besten Messungen von diesem Objekt überhaupt, durchgeführt mit dem Very Large Telescope der ESO von einem Wissenschaftlerteam der Universität zu Köln, zeigen, dass G2 bei der Passage nicht wesentlich gestreckt wurde und nach wie vor sehr kompakt ist. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um einen jungen Stern mit einem massereichen Kern, der noch immer Materie ansammelt. Das Schwarze Loch selbst hat bisher noch keinen Anstieg seiner Aktivität gezeigt.

Ein supermassereiches Schwarzes Loch mit einer Masse, die dem Viermillionenfachen der Masse der Sonne entspricht, befindet sich im Herz der Milchstraße. Umrundet wird es von einer kleinen Gruppe heller Sterne. Zusätzlich konnte in den letzten paar Jahren eine rätselhafte staubige Wolke mit dem Namen G2 verfolgt werden, die sich in Richtung auf das Schwarze Loch bewegt hat. Die größte Annäherung, was man auch als Peribothron bezeichnet, fand im Mai 2014 statt.

Angesichts der großen Gezeitenkräften in dieser Region starker Gravitation nahm man an, dass die Wolke auseinanderreißen und sich entlang ihrer Umlaufbahn zerstreuen würde. Ein Teil dieser Materie würde dann das Schwarze Loch füttern, was zu einem plötzlichen Aufleuchten oder anderen Hinweisen darauf führen sollte, dass dieses Monster gerade eine seiner seltenen Mahlzeiten genießt. Um diese seltenen Ereignisse beobachten zu können, wurde die Region im galaktischen Zentrum in den vergangenen Jahren von vielen Astronomengruppen mit großen Teleskopen überall auf der Welt sorgfältig systematisch untersucht.

Darunter befand sich auch das Team um Andreas Eckart von der Universität zu Köln, das die Region mit dem Very Large Telescope (VLT) der ESO [1] über viele Jahre hinweg beobachtete, einschließlich neuer Beobachtungen während der kritischen Phase zwischen Februar und September 2014, also kurz vor und nach dem Peribothron-Ereignis. Die Ergebnisse der neuen Beobachtungen stimmen mit denen früherer Beobachtungen am Keck-Teleskop auf Hawaii überein [2].

Die Aufnahmen im infraroten Licht, das vom leuchtenden Wasserstoff stammt, belegen, dass die Wolke sowohl vor als auch nach ihrer größten Annäherung an das Schwarze Loch kompakt war.

Das SINFONI-Instrument am VLT liefert nicht nur sehr scharfe Bilder, es zerlegt das Infrarotlicht auch in seine Spektralfarben und ermöglicht damit, die Geschwindigkeit der Wolke zu bestimmen [3]. Man fand heraus, dass sich die Wolke vor der größten Annäherung mit etwa zehn Millionen Kilometern pro Stunde von der Erde wegbewegte. Nachdem sie um das Schwarze Loch herumgeschwungen war, bewegte sie sich laut Messungen mit etwa zwölf Millionen Kilometern pro Stunde auf die Erde zu.

Florian Peissker, Doktorand an der Universität zu Köln, der einen Großteil der Messungen vornahm, erzählt: “Am Teleskop zu sein und dabei zuzuschauen, wie die Daten in Echtzeit ankommen, war eine faszinierende Erfahrung.“ Monica Valencia-S., Postdoktorandin und ebenfalls von der Universität zu Köln, die sich mit der anspruchsvollen Datenverarbeitung beschäftigte, fügt hinzu: „Es war sehr beeindruckend mitanzusehen, wie das Leuchten aus der Staubwolke vor und nach dem Punkt der größten Annäherung gleich dicht blieb.“

Obwohl frühere Beobachtungen nahelegten, dass G2 verzerrt wurde, lieferten die neuen Beobachtungen keine Belege dafür, dass die Wolke signifikant verschmiert wurde. Sie wurde weder sichtbar auseinandergezogen, noch verteilen sich die gemessenen Geschwindigkeiten breiter.

Zusätzlich zu den Beobachtungen mit dem SINFONI-Instrument hat das Team auch eine lange Beobachtungsreihe der Polarisation des Lichts, das aus der Region des supermassereichen Schwarzen Lochs stammt, mit dem NACO-Instruments am VLT angefertigt. Diese bisher besten Beobachtungen machen deutlich, dass das Verhalten der Materie, die in Richtung Schwarzes Loch gezogen wird, sehr stabil ist und – bislang – nicht durch angesaugte Materie aus der G2-Wolke gestört wurde.

Die Widerstandsfähigkeit der Staubwolke gegenüber den extremen gravitativen Gezeitenkräften so nahe am Schwarzen Loch legen sehr deutlich nahe, dass sie eher ein dichtes Objekt mit einem massereichen Kern umschließt, als dass es sich um eine lockere, freifliegende Wolke handelt. Diese These wird von der Tatsache unterstützt, dass ein Beweis dafür, dass das Monster im Zentrum mit Materie gefüttert wird, bisher fehlt, da dies zu einer Aufhellung und zunehmender Aktivität führen würde.

Andreas Eckart fasst die neuen Ergebnisse zusammen: „Wir haben uns die jüngsten Daten angesehen, speziell jene aus der Phase in 2014, als die größte Annäherung an das Schwarze Loch stattgefunden hat. Wir können keine signifikante Ausdehnung der Quelle bestätigen. Sie verhält sich zweifellos nicht wie eine kernlose Staubwolke. Wir gehen davon aus, dass es sich um einen jungen Stern handelt, der in Staub eingehüllt ist.“

Endnoten

[1] Hierbei handelt es sich um sehr schwierige Beobachtungen, da die Region hinter einer dichten Staubwolke versteckt ist, was eine Beobachtung im Infrarotbereich des Lichts notwendig macht. Zusätzlich geschehen solche Ereignisse sehr nahe am Schwarzen Loch, weshalb adaptive Optik angewendet werden muss, um Bilder zu bekommen, die scharf genug sind. Das Wissenschaftlerteam nutzte hierfür das SINFONI-Instrument und das NACO-Instrument am Very Large Telescope der ESO, um das Verhalten der Region um das zentrale Schwarze Loch herum beobachten zu können.

[2] Die neuen Messungen mit dem VLT sind beide schärfer (da sie im Bereich kurzer Wellenlängen gemacht wurden) und beinhalten zusätzliche Geschwindigkeitsmessungen durch SINFONI und Polarisationsmessungen mit dem NACO-Instrument.

[3] Da sich die Staubwolke relativ zur Erde bewegt – vor dem Punkt der größten Annäherung mit dem Schwarzen Loch von der Erde weg und danach auf die Erde zu – verändert der Dopplereffekt die beobachtete Wellenlänge des Lichts. Diese Änderungen in der Wellenlänge können mit empfindlichen Spektrografen wie dem SINFONI-Instrument am VLT gemessen werden. Ebenso lässt sich die Streuung der Geschwindigkeiten der Materie messen, die zu erwarten wäre, wenn sich die Wolke entlang ihrer Umlaufbahn in erheblichem Ausmaß auseinanderziehen würde, wie in der Vergangenheit bereits berichtet wurde.

Weitere Informationen

Die hier vorgestellten Ergebnisse von M. Valencia-S. et al. sind unter dem Titel „Monitoring the Dusty S-Cluster Object (DSO/G2) on its Orbit towards the Galactic Center Black Hole ” in der Zeitschrift Astrophysical Journal Letters erschienen.

Die beteiligten Wissenschaftler sind M. Valencia-S. (Physikalisches Institut der Universität zu Köln), A. Eckart (Universität zu Köln; Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Bonn [MPIfR]), M. Zajacek (Universität zu Köln; MPIfR; Astronomical Institute of the Academy of Sciences Prague,Tschechien), F. Peissker (Universität zu Köln), M. Parsa (Universität zu Köln), N. Grosso (Observatoire Astronomique de Strasbourg, Frankreich), E. Mossoux (Observatoire Astronomique de Strasbourg), D. Porquet (Observatoire Astronomique de Strasbourg), B. Jalali (Universität zu Köln), V. Karas (Astronomical Institute of the Academy of Sciences Prague), S. Yazici (Universität zu Köln), B. Shahzamanian (Universität zu Köln), N. Sabha (Universität zu Köln), R. Saalfeld (Universität zu Köln), S. Smajic (Universität zu Köln), R. Grellmann (Universität zu Köln), L. Moser (Universität zu Köln), M. Horrobin (Universität zu Köln), A. Borkar (Universität zu Köln), M. García-Marín (Universität zu Köln), M. Dovciak (Astronomical Institute of the Academy of Sciences Prague), D. Kunneriath (Astronomical Institute of the Academy of Sciences Prague), G. D. Karssen (Universität zu Köln), M. Bursa (Astronomical Institute of the Academy of Sciences Prague), C. Straubmeier (Universität zu Köln) und H. Bushouse (Space Telescope Science Institute, Baltimore, Maryland, USA).

Die Europäische Südsternwarte (engl. European Southern Observatory, kurz ESO) ist die führende europäische Organisation für astronomische Forschung und das wissenschaftlich produktivste Observatorium der Welt. Getragen wird die Organisation durch 16 Länder: Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, die Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz und die Tschechische Republik. Die ESO ermöglicht astronomische Spitzenforschung, indem sie leistungsfähige bodengebundene Teleskope entwirft, konstruiert und betreibt. Auch bei der Förderung internationaler Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Astronomie spielt die Organisation eine maßgebliche Rolle. Die ESO verfügt über drei weltweit einzigartige Beobachtungsstandorte in Chile: La Silla, Paranal und Chajnantor. Auf dem Paranal betreibt die ESO mit dem Very Large Telescope (VLT) das weltweit leistungsfähigste Observatorium für Beobachtungen im Bereich des sichtbaren Lichts und zwei Teleskope für Himmelsdurchmusterungen: VISTA, das größte Durchmusterungsteleskop der Welt, arbeitet im Infraroten, während das VLT Survey Telescope (VST) für Himmelsdurchmusterungen ausschließlich im sichtbaren Licht konzipiert ist. Die ESO ist einer der Hauptpartner bei ALMA, dem größten astronomischen Projekt überhaupt. Auf dem Cerro Armazones unweit des Paranal errichtet die ESO zur Zeit das European Extremely Large Telescope (E-ELT) mit 39 Metern Durchmesser, das einmal das größte optische Teleskop der Welt werden wird.

Die Übersetzungen von englischsprachigen ESO-Pressemitteilungen sind ein Service des ESO Science Outreach Network (ESON), eines internationalen Netzwerks für astronomische Öffentlichkeitsarbeit, in dem Wissenschaftler und Wissenschaftskommunikatoren aus allen ESO-Mitgliedsländern (und einigen weiteren Staaten) vertreten sind. Deutscher Knoten des Netzwerks ist das Haus der Astronomie in Heidelberg.

Links

Kontaktinformationen

Andreas Eckart

University of Cologne

Cologne, Germany

E-Mail: eckart@ph1.uni-koeln.de

Monica Valencia-S.

University of Cologne

Cologne, Germany

E-Mail: mvalencias@ph1.uni-koeln.de

Richard Hook

ESO, Public Information Officer

Garching bei München, Germany

Tel: +49 89 3200 6655

Mobil: +49 151 1537 3591

E-Mail: rhook@eso.org

Peter Habison (Pressekontakt Österreich)

ESO Science Outreach Network

und stem & mint e.U. – Space and Science Communications

Vienna, Austria

Tel: +43 676 648 7003

E-Mail: eson-austria@eso.org

Über die Pressemitteilung

| Pressemitteilung Nr.: | eso1512de-at |

| Name: | Sgr A* |

| Typ: | Milky Way : Galaxy : Component : Central Black Hole |

| Facility: | Very Large Telescope |

| Instruments: | SINFONI |

| Science data: | 2015ApJ...800..125V |

Our use of Cookies

We use cookies that are essential for accessing our websites and using our services. We also use cookies to analyse, measure and improve our websites’ performance, to enable content sharing via social media and to display media content hosted on third-party platforms.

ESO Cookies Policy

The European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (ESO) is the pre-eminent intergovernmental science and technology organisation in astronomy. It carries out an ambitious programme focused on the design, construction and operation of powerful ground-based observing facilities for astronomy.

This Cookies Policy is intended to provide clarity by outlining the cookies used on the ESO public websites, their functions, the options you have for controlling them, and the ways you can contact us for additional details.

What are cookies?

Cookies are small pieces of data stored on your device by websites you visit. They serve various purposes, such as remembering login credentials and preferences and enhance your browsing experience.

Categories of cookies we use

Essential cookies (always active): These cookies are strictly necessary for the proper functioning of our website. Without these cookies, the website cannot operate correctly, and certain services, such as logging in or accessing secure areas, may not be available; because they are essential for the website’s operation, they cannot be disabled.

Functional Cookies: These cookies enhance your browsing experience by enabling additional features and personalization, such as remembering your preferences and settings. While not strictly necessary for the website to function, they improve usability and convenience; these cookies are only placed if you provide your consent.

Analytics cookies: These cookies collect information about how visitors interact with our website, such as which pages are visited most often and how users navigate the site. This data helps us improve website performance, optimize content, and enhance the user experience; these cookies are only placed if you provide your consent. We use the following analytics cookies.

Matomo Cookies:

This website uses Matomo (formerly Piwik), an open source software which enables the statistical analysis of website visits. Matomo uses cookies (text files) which are saved on your computer and which allow us to analyze how you use our website. The website user information generated by the cookies will only be saved on the servers of our IT Department. We use this information to analyze www.eso.org visits and to prepare reports on website activities. These data will not be disclosed to third parties.

On behalf of ESO, Matomo will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage.

Matomo cookies settings:

Additional Third-party cookies on ESO websites: some of our pages display content from external providers, e.g. YouTube.

Such third-party services are outside of ESO control and may, at any time, change their terms of service, use of cookies, etc.

YouTube: Some videos on the ESO website are embedded from ESO’s official YouTube channel. We have enabled YouTube’s privacy-enhanced mode, meaning that no cookies are set unless the user actively clicks on the video to play it. Additionally, in this mode, YouTube does not store any personally identifiable cookie data for embedded video playbacks. For more details, please refer to YouTube’s embedding videos information page.

Cookies can also be classified based on the following elements.

Regarding the domain, there are:

- First-party cookies, set by the website you are currently visiting. They are stored by the same domain that you are browsing and are used to enhance your experience on that site;

- Third-party cookies, set by a domain other than the one you are currently visiting.

As for their duration, cookies can be:

- Browser-session cookies, which are deleted when the user closes the browser;

- Stored cookies, which stay on the user's device for a predetermined period of time.

How to manage cookies

Cookie settings: You can modify your cookie choices for the ESO webpages at any time by clicking on the link Cookie settings at the bottom of any page.

In your browser: If you wish to delete cookies or instruct your browser to delete or block cookies by default, please visit the help pages of your browser:

Please be aware that if you delete or decline cookies, certain functionalities of our website may be not be available and your browsing experience may be affected.

You can set most browsers to prevent any cookies being placed on your device, but you may then have to manually adjust some preferences every time you visit a site/page. And some services and functionalities may not work properly at all (e.g. profile logging-in, shop check out).

Updates to the ESO Cookies Policy

The ESO Cookies Policy may be subject to future updates, which will be made available on this page.

Additional information

For any queries related to cookies, please contact: pdprATesoDOTorg.

As ESO public webpages are managed by our Department of Communication, your questions will be dealt with the support of the said Department.