Pressemitteilung

HARPS entdeckt 50 neue Exoplaneten

Zur bislang reichsten Ausbeute an neuen Planeten gehören auch 16 neue Supererden

12. September 2011

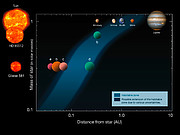

Mithilfe des erfolgreichsten Exoplanetenjägers der Welt, des HARPS-Instruments der ESO, haben Astronomen 50 neue Exoplaneten entdeckt. Darunter sind 16 so genannte Supererden einschließlich eines Planeten, dessen Umlaufbahn am Rande der habitablen Zone seines Muttersterns liegt. Einer Analyse zufolge, die Daten aller bisher von HARPS entdeckten Planeten nutzt, besitzen rund 40% aller sonnenähnlichen Sterne mindestens einen Planeten, der weniger Masse besitzt als der Saturn.

Der HARPS-Spektrograf am 3,6-Meter-Teleskop des La Silla Observatoriums der ESO in Chile ist der erfolgreichste Planetenjäger der Welt [1]. Heute hat das HARPS-Team, das von Michel Mayor von der Universität Genf geleitet wird, die Entdeckung von 50 neuen Exoplaneten bekanntgegeben. Darunter befinden sich auch 16 so genannte Supererden [2]. Dies ist die größte Anzahl neu entdeckter Planeten, die jemals auf einen Schlag bekanntgegeben wurde [3]. Die neuen Ergebnisse wurden auf einer Konferenz zu außergewöhnlichen Sonnensystemen vorgestellt, zu der sich 350 Exoplaneten-Experten im US-Bundesstaat Wyoming zusammengefunden haben.

“Diese reiche Ernte an HARPS-Entdeckungen hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Sie schließt eine außergewöhnlich große Zahl an Supererden und Neptun-ähnlichen Planeten ein, die um Sterne kreisen, die unserer Sonne sehr ähnlich sind. Und es kommt noch besser: Die neuen Ergebnisse zeigen, dass sich das Tempo unserer Entdeckungen beschleunigt”, so Mayor.

In den acht Jahren, in denen HARPS mit Hilfe der so genannten Radialgeschwindigkeitsmethode bei sonnenähnlichen Sternen nach Exoplaneten gesucht hat, wurden mit diesem Instrument mehr als 150 neue Planeten entdeckt. Rund zwei Drittel aller Exoplaneten mit einer Masse kleiner als die des Planeten Neptun [4] wurden mit HARPS entdeckt. Diese außergewöhnlichen Ergebnisse sind die Frucht von mehreren hunderten Beobachtungsnächten mit dem Spektrografen [5].

Aus den HARPS-Beobachtungen von 376 sonnenähnlichen Sternen konnten die Astronomen zudem mit deutlich größerer Zuverlässigkeit als bisher abschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein solcher Stern einen oder mehrere Planeten mit vergleichsweise geringer Masse (im Gegensatz zu Gasriesen) besitzt. Das Ergebnis: Rund 40% der sonnenähnlichen Sterne sollten mindestens einen Planeten besitzen, dessen Masse geringer ist als die des Saturn. Die meisten der Exoplaneten mit einer Neptunmasse oder einer noch geringeren Masse sind Teil von Systemen mit mehr als einem Planeten.

Derzeit wird sowohl die Hardware als auch die Software von HARPS weiter verbessert. So sollte sich ein Grad an Genauigkeit und Nachweisempfindlichkeit erreichen lassen, mit dem HARPS auch nach Gesteinsplaneten suchen kann, auf denen die nötigen Bedingungen für die Existenz von Leben gegeben sind. Für eine neue Durchmusterung wurden zehn vergleichsweise nahe Sterne ausgesucht, bei denen sich bei vorangegangenen HARPS-Beobachtungen gezeigt hatte, dass sich an ihnen extrem genaue Radialgeschwindigkeitsmessungen durchführen lassen. Im Laufe von zwei Jahren Arbeit hat das Astronomenteam auf diese Weise fünf Planeten entdecken können, deren Masse weniger als das Fünffache der Erdmasse beträgt.

“Diese Planeten gehören zu den besten Kandidaten für die Beobachtung durch zukünftige Weltraumteleskope, die in den Atmosphären von Exoplaneten nach Anzeichen für Leben suchen werden – etwa nach chemischen Fingerabdrücken, die auf das Vorhandensein von Sauerstoff hinweisen“, erklärt Francesco Pepe vom Schweizer Observatoire de Genève, der Erstautor eines der jüngst erschienenen Fachartikel zu den HARPS-Entdeckungen.

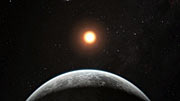

Einer der Planeten, dessen Entdeckung jüngst bekannt gegeben wurde, trägt die Identifikationsnummer HD 85512 b. Die Forscher schätzen, dass dieser Planet nur rund 3,6 mal soviel Masse besitzt wie die Erde [6] und sich am Rand der so genannten habitablen Zone befindet – jener schmalen Region in der Umgebung des Sterns, in dem unter geeigneten Bedingungen Wasser in flüssiger Form existieren kann [7].

“Von allen sicher nachgewiesenen Planeten, die mit Hilfe der Radialgeschwindigkeitsmethode entdeckt wurden und potenziell in der habitablen Zone ihres Muttersterns liegen, ist HD 85512 b derjenige mit der geringsten Masse. Und er ist der zweite Planet mit geringer Masse, den HARPS in der habitablen Zone eines Sterns entdeckt hat“ fügt Lisa Kaltenegger vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg und vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Boston, USA hinzu, eine Expertin für die Charakterisierung von Exoplaneten.

Die zunehmende Genauigkeit der neuen HARPS-Durchmusterung erlaubt jetzt sogar den Nachweis von Planeten, die weniger als doppelt soviel Masse besitzen wie die Erde. HARPS ist im jetzigen Zustand so empfindlich, dass das Instrument Veränderungen der Radialgeschwindigkeit um weniger als 4 Kilometer pro Stunde nachweisen kann [8] – weniger als die normale Schrittgeschwindigkeit eines Menschen.

“Mit dem Nachweis von HD 85512 b ist HARPS noch lange nicht an seine Grenzen gestoßen. Die Entdeckung zeigt, dass wir nun in der Lage sind, Supererden in den habitablen Zonen sonnenähnlicher Sterne nachzuweisen“, fügt Mayor hinzu.

Angesichts dieser Ergebnisse sind die Astronomen zuversichtlich, bald andere kleine, potenziell bewohnbare Gesteinsplaneten sonnenähnlicher Sterne nachweisen zu können. Dabei sollen neue astronomische Instrumente helfen – beispielsweise eine Kopie von HARPS, die am Telescopio Nazionale Galileo auf den Kanaren installiert werden und den nördlichen Sternenhimmel durchmustern soll, und ein neues, noch leistungsfähigeres Instrument namens ESPRESSO, das 2016 am Very Large Telescope der ESO die Arbeit aufnehmen wird [9]. In fernerer Zukunft soll schließlich das CODEX-Instrument am European Extremely Large Telescope (E-ELT) zum Einsatz kommen – mit der gleichen Nachweismethode, aber auf deutlich höherem technischen Niveau.

“In den nächsten zehn bis zwanzig Jahren sollten wir eine Liste potenziell bewohnbarer Planeten in der Nachbarschaft unserer Sonne vorlegen können. Diese Liste ist ein unverzichtbarer Ausgangspunkt für zukünftige Beobachtungen, die nach spektroskopischen Spuren von Leben in den Atmosphären von Exoplaneten suchen“ schließt Michel Mayor, der 1995 den ersten Exoplaneten überhaupt entdeckt hatte, der einen normalen Sterns umkreist.

Endnoten

[1] HARPS misst die Radialgeschwindigkeit eines Sterns – den Geschwindigkeitsanteil des Stern direkt auf uns irdische Beobachter zu oder von uns weg – mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Wird der Stern von einem Planeten umkreist, so bewirkt dies, dass er sich regelmäßig ein wenig auf irdische Beobachter zu und von ihnen weg bewegt. Durch den so genannten Dopplereffekt führt diese Änderung der Radialgeschwindigkeit zu einer Verschiebung des Sternspektrums – hin zu längeren Wellenlängen (die sogenannte Rotverschiebung), wenn sich der Stern von uns fort bewegt und hin zu kürzeren Wellenlängen (analog mit Blauverschiebung bezeichnet), wenn er sich auf uns zu bewegt. Diese winzigen Wellenlängenverschiebungen kann HARPS messen und so indirekt die Anwesenheit eines Planeten nachweisen.

[2] Planeten mit einer Masse zwischen einer und zehn Erdmassen werden Supererden genannt. In unserem Sonnensystem gibt es keine solchen Planeten; allgemein scheinen sie dagegen sehr häufig zu sein. Die Entdeckung eines solchen Planeten in der habitablen Zone eines Sterns ist von großem Interesse, da ein solcher Planet – wenn er wie die Erde ein Gesteinsplanet ist und Wasser besitzt – eine Heimstatt für Leben sein könnte.

[3] Bis dato wurden rund 600 Exoplaneten entdeckt. Zusätzlich zu den Exoplaneten, die mit Hilfe der Radialgeschwindigkeitsmethode nachgewiesen wurden, gibt es noch mehr als 1200 Exoplaneten-Kandidaten, die von der Kepler-Mission der NASA mit einer alternativen Technik nachgewiesen wurden: der Transitmethode, bei der winzige Helligkeitsschwankungen der Sternenhelligkeit ausgewertet werden. Zu solchen Helligkeitsschwankungen kommt es bei einem so genannten Transit: wenn ein Planet sich auf seiner Umlaufbahn kurzzeitig vor den Stern schiebt und so einen Teil des Sternenlichts abschattet. Die Mehrzahl der auf diese Weise entdeckten Planeten liegt sehr weit von uns entfernt. Im Gegensatz dazu umkreisen die meisten von HARPS gefundenen Planeten Sterne, die uns für kosmische Verhältnisse sehr nahe sind. Daher sind diese Planeten gute Kandidaten für genauere Nachbeobachtungen.

[4] Die Masse des Neptun beträgt rund 17 Erdmassen.

[5] Dieses umfangreiche Beobachtungsprogramm wird von Stéphane Udry von der Sternwarte Genf geleitet.

[6] Mit Hilfe der Radialgeschwindigkeitsmethode können Astronomen lediglich ein Minimum für die Masse des Planeten bestimmen. Die tatsächliche Masse hängt von der Neigung der Bahnebene des Planeten relativ zur Verbindungslinie zwischen Beobachter und fernem Planetensystem ab, und diese Größe lässt sich mit der Radialgeschwindigkeitsmethode nicht bestimmen und ist daher in den meisten Fällen unbekannt. Statistisch gesehen liegt die Minimalmasse aber in den meisten Fällen nicht allzu weit von der tatsächlichen Masse des Planeten entfernt.

[7] Bislang hat HARPS zwei Supererden gefunden, die in der habitablen Zone liegen könnten. Die erste, Gliese 581 d, wurde 2007 entdeckt (eso0722). HARPS wurde außerdem vor kurzem eingesetzt, um zu zeigen, dass ein weiterer Kandidat für eine Supererde in der habitablen Zone des Sterns Gliese 581, nämlich der Planet mit der (provisorischen) Bezeichnung Gliese 581 g, gar nicht existiert.

[8] Wenn viele Messungen vorgenommen werden können, dann beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass HARPS eine Supererde mit 10 Erdmassen und einer Bahnperiode von bis zu einem Jahr nachweisen kann, fast 100%. Für einen Planeten mit 3 Erdmassen und einer Bahnperiode von einem Jahr beträgt die Nachweiswahrscheinlichkeit immerhin noch rund 20%.

[9] ESPRESSO, der „Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations“ (wörtlich etwa „Echelle-Spektrograf für Exo-Gesteinsplaneten und zuverlässige spektroskopische Beobachtungen“) soll am Very Large Telescope der ESO installiert werden. Derzeit befindet sich das Gerät in der Entwurfsphase; erste Beobachtungen soll es 2016 aufnehmen. ESPRESSO soll Radialgeschwindigkeiten mit einer Genauigkeit von 0,35 km/h messen können. Zum Vergleich: die Erde bewirkt bei der Sonne für einen fernen Beobachter eine Radialgeschwindigkeit von 0,32 km/h. Sein Auflösungsvermögen sollte ESPRESSO daher erlauben, Planeten mit ungefähr der gleichen Masse wie die Erde aufzuspüren, die in der habitablen Zone von Sternen mit vergleichsweise geringer Masse liegen.

Weitere Informationen

Die hier vorgestellten Forschungsergebnisse wurden am 12. September 2011 auf der Konferenz „Extreme Solar Systems“ im Grand Teton National Park im US-Bundesstaat Wyoming vorgestellt.

Eine Zusammenfassung findet sich in dem folgenden in Vorbereitung befindlichen Fachartikel: “The HARPS search for southern extra-solar planets, XXXIV – Occurrence, mass distribution and orbital properties of super-Earths and Neptune-type planets”, der in der Zeitschrift Astronomy & Astrophysics erscheinen soll.

Die beteiligten Wissenschaftler sind M. Mayor (Observatoire de Genève [OAUG]), M. Marmier (OAUG), C. Lovis (OAUG), S. Udry (OAUG), D. Ségransan (OAUG), F. Pepe (OAUG), W. Benz (Physikalisches Institut Universität Bern), J. L. Bertaux (Service d’Aéronomie, Paris, Frankreich), F. Bouchy (Institut d’Astrophysique de Paris, Université Pierre & Marie Curie, Frankreich und Observatoire de Haute-Provence/CNRS, Frankreich), X. Dumusque (OAUG), G. LoCurto (ESO Deutschland), C. Mordasini (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), D. Queloz (OAUG) und N. C. Santos (Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, Portugal und Departamento de Física de Astronomia, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Portugal).

Die Europäische Südsternwarte ESO (European Southern Observatory) ist die führende europäische Organisation für astronomische Forschung und das wissenschaftlich produktivste Observatorium der Welt. Getragen wird die Organisation durch ihre 15 Mitgliedsländer: Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Österreich, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich. Die ESO ermöglicht astronomische Spitzenforschung, indem sie leistungsfähige bodengebundene Teleskope entwirft, konstruiert und betreibt. Auch bei der Förderung internationaler Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Astronomie spielt die Organisation eine maßgebliche Rolle. Die ESO betreibt drei weltweit einzigartige Beobachtungsstandorte in Nordchile: La Silla, Paranal und Chajnantor. Auf dem Paranal betreibt die ESO mit dem Very Large Telescope (VLT) das weltweit leistungsfähigste Observatorium für Beobachtungen im Bereich des sichtbaren Lichts und zwei Teleskope für Himmelsdurchmusterungen: VISTA, das größte Durchmusterungsteleskop der Welt, arbeitet im Infraroten, während das VLT Survey Telescope (VST) für Himmelsdurchmusterungen ausschließlich im sichtbaren Licht konzipiert ist. Die ESO ist der europäische Partner für den Aufbau des Antennenfelds ALMA, das größte astronomische Projekt überhaupt. Derzeit entwickelt die ESO ein Großteleskop der 40-Meter-Klasse für Beobachtungen im Bereich des sichtbaren und Infrarotlichts, das einmal das größte optische Teleskop der Welt werden wird, das European Extremely Large Telescope (E-ELT).

Die Übersetzungen von englischsprachigen ESO-Pressemitteilungen sind ein Service des ESO Science Outreach Network (ESON), eines internationalen Netzwerks für astronomische Öffentlichkeitsarbeit, in dem Wissenschaftler und Wissenschaftskommunikatoren aus allen ESO-Mitgliedsstaaten (und einigen weiteren Ländern) vertreten sind. Deutscher Knoten des Netzwerks ist das Haus der Astronomie in Heidelberg.

Links

- Fachartikel bei Astronomy & Astrophysics:

- “The HARPS search for Earth-like planets in the habitable zone, I — Very low-mass planets around HD20794, HD85512, HD192310” (Pepe et al., 2011)

- "The HARPS search for southern extra-solar planets XXXIV. Occurrence, mass distribution and orbital properties of super-Earths and Neptune-mass planets" (Mayor et al., 2011)

- HARPS-Homepage (auf Englisch)

- ESPRESSO-Homepage (auf Englisch)

- Pressemitteilung zu Gliese 581 (auf Englisch)

- Fotos vom La Silla-Observatorium

Kontaktinformationen

Stéphane Udry

Observatoire de l’Université de Genève

Switzerland

Tel: +41 22 379 24 67

E-Mail: stephane.udry@unige.ch

Francesco Pepe

Observatoire de l’Université de Genève

Switzerland

Tel: +41 223 792 396

Mobil: +41 79 302 47 40

E-Mail: francesco.pepe@unige.ch

Lisa Kaltenegger

Research Group Leader, Max Planck Institute for Astronomy

Heidelberg, Germany

E-Mail: kaltenegger@mpia.de

Richard Hook

La Silla, Paranal, E-ELT & Survey Telescopes Press Officer

Garching bei München, Germany

Tel: +49 89 3200 6655

E-Mail: rhook@eso.org

Peter Habison (Pressekontakt Österreich)

ESO Science Outreach Network

und stem & mint e.U. – Space and Science Communications

Vienna, Austria

Tel: +43 676 648 7003

E-Mail: eson-austria@eso.org

Über die Pressemitteilung

| Pressemitteilung Nr.: | eso1134de-at |

| Name: | Exoplanets, HD 85512, HD 85512 b |

| Typ: | Milky Way : Star : Circumstellar Material : Planetary System |

| Facility: | ESO 3.6-metre telescope |

| Instruments: | HARPS |

| Science data: | 2011A&A...534A..58P |

Our use of Cookies

We use cookies that are essential for accessing our websites and using our services. We also use cookies to analyse, measure and improve our websites’ performance, to enable content sharing via social media and to display media content hosted on third-party platforms.

ESO Cookies Policy

The European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (ESO) is the pre-eminent intergovernmental science and technology organisation in astronomy. It carries out an ambitious programme focused on the design, construction and operation of powerful ground-based observing facilities for astronomy.

This Cookies Policy is intended to provide clarity by outlining the cookies used on the ESO public websites, their functions, the options you have for controlling them, and the ways you can contact us for additional details.

What are cookies?

Cookies are small pieces of data stored on your device by websites you visit. They serve various purposes, such as remembering login credentials and preferences and enhance your browsing experience.

Categories of cookies we use

Essential cookies (always active): These cookies are strictly necessary for the proper functioning of our website. Without these cookies, the website cannot operate correctly, and certain services, such as logging in or accessing secure areas, may not be available; because they are essential for the website’s operation, they cannot be disabled.

Functional Cookies: These cookies enhance your browsing experience by enabling additional features and personalization, such as remembering your preferences and settings. While not strictly necessary for the website to function, they improve usability and convenience; these cookies are only placed if you provide your consent.

Analytics cookies: These cookies collect information about how visitors interact with our website, such as which pages are visited most often and how users navigate the site. This data helps us improve website performance, optimize content, and enhance the user experience; these cookies are only placed if you provide your consent. We use the following analytics cookies.

Matomo Cookies:

This website uses Matomo (formerly Piwik), an open source software which enables the statistical analysis of website visits. Matomo uses cookies (text files) which are saved on your computer and which allow us to analyze how you use our website. The website user information generated by the cookies will only be saved on the servers of our IT Department. We use this information to analyze www.eso.org visits and to prepare reports on website activities. These data will not be disclosed to third parties.

On behalf of ESO, Matomo will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage.

Matomo cookies settings:

Additional Third-party cookies on ESO websites: some of our pages display content from external providers, e.g. YouTube.

Such third-party services are outside of ESO control and may, at any time, change their terms of service, use of cookies, etc.

YouTube: Some videos on the ESO website are embedded from ESO’s official YouTube channel. We have enabled YouTube’s privacy-enhanced mode, meaning that no cookies are set unless the user actively clicks on the video to play it. Additionally, in this mode, YouTube does not store any personally identifiable cookie data for embedded video playbacks. For more details, please refer to YouTube’s embedding videos information page.

Cookies can also be classified based on the following elements.

Regarding the domain, there are:

- First-party cookies, set by the website you are currently visiting. They are stored by the same domain that you are browsing and are used to enhance your experience on that site;

- Third-party cookies, set by a domain other than the one you are currently visiting.

As for their duration, cookies can be:

- Browser-session cookies, which are deleted when the user closes the browser;

- Stored cookies, which stay on the user's device for a predetermined period of time.

How to manage cookies

Cookie settings: You can modify your cookie choices for the ESO webpages at any time by clicking on the link Cookie settings at the bottom of any page.

In your browser: If you wish to delete cookies or instruct your browser to delete or block cookies by default, please visit the help pages of your browser:

Please be aware that if you delete or decline cookies, certain functionalities of our website may be not be available and your browsing experience may be affected.

You can set most browsers to prevent any cookies being placed on your device, but you may then have to manually adjust some preferences every time you visit a site/page. And some services and functionalities may not work properly at all (e.g. profile logging-in, shop check out).

Updates to the ESO Cookies Policy

The ESO Cookies Policy may be subject to future updates, which will be made available on this page.

Additional information

For any queries related to cookies, please contact: pdprATesoDOTorg.

As ESO public webpages are managed by our Department of Communication, your questions will be dealt with the support of the said Department.