Pressemitteilung

Erstmals genaue Vermessung eines gemäßigten Exoplaneten

17. März 2010

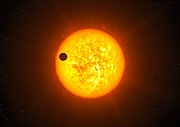

Mithilfe des CoRoT-Satelliten und des HARPS-Spektrografen der ESO haben Astronomen den ersten “normalen” extrasolaren Planeten entdeckt. Der Planet mit dem Namen CoRoT-9b zieht regelmäßig vor einem sonnenähnlichen Stern vorbei, der sich in 1500 Lichtjahren Entfernung von der Erde im Sternbild Schlange befindet, und lässt sich deswegen bis ins Detail analysieren.

“CoRoT-9b ist ein normaler, gemäßigter Exoplanet. Wir kennen inzwischen Dutzende ähnlicher Planeten. Aber CoRoT-9b ist der erste davon, dessen Eigenschaften wir mit großer Genauigkeit untersuchen können”, erklärt Claire Moutou, Mitglied des international besetzten Teams aus 60 Astronomen, das den Planeten entdeckte. “Dieser Planet könnte für die Exoplanetenforschung eine ähnliche Rolle spielen wie der Stein von Rosetta für die Ägyptologie.”

“Corot-9b ist der erste Exoplanet, der wirklich den Planeten in unserem Sonnensystem ähnelt”, ergänzt Hans-Jörg Deeg, der Erstautor der Veröffentlichung, in der die Entdeckung bekanntgegeben wird. “Er ist ungefähr so groß wie Jupiter, und seine Umlaufbahn entspricht in etwa der des Merkur.”

“Der Planet besteht größtenteils aus Wasserstoff und Helium, genau wie Jupiter und Saturn, die beiden großen Gasriesen in unserem Sonnensystem”, erläutert Teammitglied Tristan Guillot, “Er könnte außerdem bis zu 20 Erdmassen an anderen Elementen enthalten, zum Beispiel in Form von Wasser und Gestein bei hohen Temperaturen und Drücken.”

Von der Erde aus gesehen läuft CoRoT-9b einmal alle 95 Tage vor seinem Mutterstern vorbei [1]. Dieser “Transit” dauert rund 8 Stunden und eröffnet den Astronomen eine Vielzahl weiterer Informationen über den Planeten.. Das ist besonders günstig, weil der Gasriese viele Gemeinsamkeiten mit dem Großteil der bislang entdeckten Exoplaneten aufweist [2].

“Unsere Untersuchungen haben mehr Informationen über Corot-9b erbracht, als wir über alle anderen ähnlichen Exoplaneten besitzen”, sagt Koautor Didier Queloz. “Für unser Verständnis der Chemie bei niedrigen Temperaturen sind sie so wegweisend, dass sich dadurch ein komplett neues Forschungsfeld über die Atmosphären kühler und gemäßigter Planeten eröffnen könnte.”

Bislang hat man mehr als 400 extrasolare Planeten entdeckt, 70 davon mit Hilfe der Transitmethode. CoRoT-9b ragt unter den Planeten, die mit dieser Methode entdeckt wurden, durch eine zehnmal größere Entfernung zu seinem Mutterstern hervor. Daher zeigt er im Gegensatz zu allen anderen Transitplaneten ein gemäßigtes Klima. Seine Oberflächentemperatur sollte zwischen -20°C und +160°C liegen. Der exakte Wert hängt davon ab, ob stark reflektierende Wolken vorhanden sind. Große Unterschiede zwischen Tag- und Nachttemperatur dürfte es nicht geben.

Der CoRoT-Satellit, der von der französischen Raumfahrtagentur CNES betrieben wird [3], identifizierte den Planeten nach 145 Beobachtungstagen im Sommer 2008. Anschließende Messungen mit dem HARPS-Spektrografen am 3,6m-Teleskop der ESO auf La Silla in Chile – ESOs äußerst erfolgreichem Planetenjäger – ermöglichten es den Astronomen, seine Masse zu bestimmen. Dadurch wurde bestätigt, dass CoRoT-9b ein Planet ist, der eine Masse von etwa 80% der Jupitermasse hat.

Die Untersuchungsergebnisse erscheinen in dieser Woche in der Fachzeitschrift Nature.

Endnoten

[1] Ein sogenannter Planetentransit passiert, wenn ein Planet auf seiner Umlaufbahn vor seinem Mutterstern entlangläuft. Dadurch wird ein kleiner Teil des Sternlichts blockiert. Diese Art von “Sternfinsternis” bewirkt eine Änderung in der scheinbaren Helligkeit des Sterns, mit deren Hilfe sich der Durchmesser des Planeten bestimmen läßt. Zusammen mit Radialgeschwindigkeitsmessungen, wie sie mit dem HARPS-Spektrografen gewonnen wurden, ist es möglich, die Masse und daraus dann die Dichte des Planeten zu ermitteln. Erst die Kombination der Daten erlaubt es den Astronomen, den Planeten bis ins Detail zu untersuchen. Die Tatsache, dass es sich bei CoRoT-9b um einen Transitplaneten handelt, der weit genug von seinem Stern weg ist, dass er nicht mehr zu einem sogenannten “Hot Jupiter” aufgeheizt wird, macht den Planeten einzigartig und in höchstem Maße geeignet für weitere Untersuchungen.

[2] Mäßig aufgeheizte Gasriesen stellen die größte Gruppe unter den bislang entdeckten extrasolaren Planeten.

[3] Das Weltraumteleskop CoRoT (kurz für Convection, Rotation and Transits) wurde vom französischen Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) unter Beteiligung von Deutschland, Österreich, Spanien, Belgien und Brasilien und der Europäischen Weltraumagentur ESA konstruiert. Es ist speziell für den Nachweis vonausgelegt, und führt außerdem seismologische Studien an Sternen durch. Seine Beobachtungsergebnisse werden ergänzt durch verschiedene bodengebundene Teleskope, zum Beispiel dem IAC-80 (Observatorio del Teide, Teneriffa), dem Canada France Hawaii Telescope (Hawaii), dem Isaac Newton Telescope (Roque de los Muchachos, La Palma), dem Wise Observatory (Israel), dem Faulkes North Telescope des Las Cumbres Observatory Global Telescope Network (Hawaii) und dem ESO 3,6m-Teleskop (Chile).

Weitere Informationen

Die hier vorgestellten Forschungsergebnisse werden von H. J. Deeg et al. in dem Fachartikel “A transiting giant planet with a temperature between 250 K and 430 K” präsentiert, der in dieser Woche in der Zeitschrift Nature erscheint.

Das Wissenschaftlerteam besteht aus H.J. Deeg, B. Tingley, J.M. Almenara und M. Rabus (Instituto de Astrofısica de Canarias, Teneriffa, Spanien), C. Moutou, P. Barge, A. S. Bonomo, M. Deleuil, J.-C. Gazzano, L. Jorda und A. Llebaria (Laboratoire d'Astrophysique de Marseille, Université de Provence, CNRS, OAMP, Frankreich), A. Erikson, Sz. Csizmadia, J. Cabrera, P. Kabath, H. Rauer (Institute of Planetary Research, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Berlin, Deutschland), H. Bruntt, M. Auvergne, A. Baglin, D. Rouan und J. Schneider (Observatoire de Paris-Meudon, Frankreich), S. Aigrain und F. Pont (University of Exeter, Großbritannien), R. Alonso, C. Lovis, M. Mayor, F. Pepe, D. Queloz und S. Udry (Observatoire de l'Université de Genève, Schweiz), M. Barbieri (Università di Padova, Italien), W. Benz (Universität Bern, Schweiz), P. Bordé, A. Léger, M. Ollivier und B. Samuel (Institut d’Astrophysique Spatiale, Université Paris XI, Orsay, Frankreich), F. Bouchy und G. Hébrard (IAP, Paris, Frankreich), L. Carone und M. Pätzold (Rheinisches Institut für Umweltforschung an der Universität zu Köln, Deutschland), S. Carpano, M. Fridlund, P. Gondoin und R. den Hartog (ESTEC/ESA, Noordwijk, Niederlande), D. Ciardi (NASA Exoplanet Science Institute/Caltech, USA), R. Dvorak (Universität Wien, Österreich), S. Ferraz-Mello (Universidade de São Paulo, Brasil), D. Gandolfi, E. Günther, A. Hatzes, G. Wuchterl und B. Stecklum (Thüringer Landessternwarte, Tautenburg, Deutschland), M. Gillon (University of Liège, Belgien), T. Guillot und M. Havel (Observatoire de la Côte d’ Azur, Nizza, Frankreich), M. Hidas, T. Lister und R. Street (Las Cumbres Observatory Global Telescope Network, Santa Barbara, USA), H. Lammer und J. Weingrill (Institut für Weltraumforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften) und T. Mazeh und A. Shporer (Tel Aviv University, Israel).

Die Europäische Südsternwarte ESO (European Southern Observatory) ist die führende europäische Organisation für astronomische Forschung und das wissenschaftlich produktivste Observatorium der Welt. Getragen wird die Organisation durch ihre 14 Mitgliedsländer: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Österreich, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich. Die ESO ermöglicht astronomische Spitzenforschung, indem sie leistungsfähige bodengebundene Teleskope entwirft, konstruiert und betreibt. Auch bei der Förderung internationaler Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Astronomie spielt die Organisation eine maßgebliche Rolle. Die ESO betreibt drei weltweit einzigartige Beobachtungsstandorte in Nordchile: La Silla, Paranal und Chajnantor. Auf Paranal betreibt die ESO mit dem Very Large Telescope (VLT) das weltweit leistungsfähigste Observatorium für Beobachtungen im Bereich des sichtbaren Lichts, sowie VISTA, das größte Durchmusterungsteleskop der Welt. Die ESO ist der europäische Partner für den Aufbau des Antennenfelds ALMA, das größte astronomische Projekt überhaupt. Derzeit entwickelt die ESO das European Extremely Large Telescope (E-ELT) für Beobachtungen im Bereich des sichtbaren und Infrarotlichts, mit 42 Metern Spiegeldurchmesser ein Großteleskop der Extraklasse.

Die Übersetzungen von englischsprachigen ESO-Pressemitteilungen sind ein Service des ESO Science Outreach Network (ESON), eines internationalen Netzwerks für astronomische Öffentlichkeitsarbeit, in dem Wissenschaftler und Wissenschaftskommunikatoren aus allen ESO-Mitgliedsstaaten (und einigen weiteren Ländern) vertreten sind. Deutscher Knoten des Netzwerks ist das Haus der Astronomie am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg.

Links

- Fachartikel

- Weitere Informationen (auf Englisch): Exoplanet Media Kit

Kontaktinformationen

Didier Queloz

Geneva Observatory, University of Geneva

Geneva, Switzerland

Tel: +41 22 379 2477

E-Mail: didier.queloz@unige.ch

Hans J. Deeg

Instituto de Astrofísica de Canarias

Tenerife, Spain

Tel: +34 922 605 244

Mobil: +34 619 360 054

E-Mail: hdeeg@iac.es

Claire Moutou

Laboratoire d'Astrophysique de Marseille

Marseille, France

Tel: +33 4 91 05 59 66

E-Mail: claire.moutou@oamp.fr

Henri Boffin

ESO La Silla-Paranal/E-ELT Press Officer

Garching, Germany

Tel: +49 89 3200 6222

Mobil: +49 174 515 43 24

E-Mail: hboffin@eso.org

Peter Habison (Pressekontakt Österreich)

ESO Science Outreach Network

und stem & mint e.U. – Space and Science Communications

Vienna, Austria

Tel: +43 676 648 7003

E-Mail: eson-austria@eso.org

Über die Pressemitteilung

| Pressemitteilung Nr.: | eso1011de-at |

| Name: | Corot-9b |

| Typ: | Milky Way : Planet |

| Facility: | ESO 3.6-metre telescope, Very Large Telescope |

| Instruments: | HARPS, UVES |

| Science data: | 2010Natur.464..384D |

Our use of Cookies

We use cookies that are essential for accessing our websites and using our services. We also use cookies to analyse, measure and improve our websites’ performance, to enable content sharing via social media and to display media content hosted on third-party platforms.

ESO Cookies Policy

The European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (ESO) is the pre-eminent intergovernmental science and technology organisation in astronomy. It carries out an ambitious programme focused on the design, construction and operation of powerful ground-based observing facilities for astronomy.

This Cookies Policy is intended to provide clarity by outlining the cookies used on the ESO public websites, their functions, the options you have for controlling them, and the ways you can contact us for additional details.

What are cookies?

Cookies are small pieces of data stored on your device by websites you visit. They serve various purposes, such as remembering login credentials and preferences and enhance your browsing experience.

Categories of cookies we use

Essential cookies (always active): These cookies are strictly necessary for the proper functioning of our website. Without these cookies, the website cannot operate correctly, and certain services, such as logging in or accessing secure areas, may not be available; because they are essential for the website’s operation, they cannot be disabled.

Functional Cookies: These cookies enhance your browsing experience by enabling additional features and personalization, such as remembering your preferences and settings. While not strictly necessary for the website to function, they improve usability and convenience; these cookies are only placed if you provide your consent.

Analytics cookies: These cookies collect information about how visitors interact with our website, such as which pages are visited most often and how users navigate the site. This data helps us improve website performance, optimize content, and enhance the user experience; these cookies are only placed if you provide your consent. We use the following analytics cookies.

Matomo Cookies:

This website uses Matomo (formerly Piwik), an open source software which enables the statistical analysis of website visits. Matomo uses cookies (text files) which are saved on your computer and which allow us to analyze how you use our website. The website user information generated by the cookies will only be saved on the servers of our IT Department. We use this information to analyze www.eso.org visits and to prepare reports on website activities. These data will not be disclosed to third parties.

On behalf of ESO, Matomo will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage.

Matomo cookies settings:

Additional Third-party cookies on ESO websites: some of our pages display content from external providers, e.g. YouTube.

Such third-party services are outside of ESO control and may, at any time, change their terms of service, use of cookies, etc.

YouTube: Some videos on the ESO website are embedded from ESO’s official YouTube channel. We have enabled YouTube’s privacy-enhanced mode, meaning that no cookies are set unless the user actively clicks on the video to play it. Additionally, in this mode, YouTube does not store any personally identifiable cookie data for embedded video playbacks. For more details, please refer to YouTube’s embedding videos information page.

Cookies can also be classified based on the following elements.

Regarding the domain, there are:

- First-party cookies, set by the website you are currently visiting. They are stored by the same domain that you are browsing and are used to enhance your experience on that site;

- Third-party cookies, set by a domain other than the one you are currently visiting.

As for their duration, cookies can be:

- Browser-session cookies, which are deleted when the user closes the browser;

- Stored cookies, which stay on the user's device for a predetermined period of time.

How to manage cookies

Cookie settings: You can modify your cookie choices for the ESO webpages at any time by clicking on the link Cookie settings at the bottom of any page.

In your browser: If you wish to delete cookies or instruct your browser to delete or block cookies by default, please visit the help pages of your browser:

Please be aware that if you delete or decline cookies, certain functionalities of our website may be not be available and your browsing experience may be affected.

You can set most browsers to prevent any cookies being placed on your device, but you may then have to manually adjust some preferences every time you visit a site/page. And some services and functionalities may not work properly at all (e.g. profile logging-in, shop check out).

Updates to the ESO Cookies Policy

The ESO Cookies Policy may be subject to future updates, which will be made available on this page.

Additional information

For any queries related to cookies, please contact: pdprATesoDOTorg.

As ESO public webpages are managed by our Department of Communication, your questions will be dealt with the support of the said Department.